ロシア土産の定番の「マトリョーシカ」は、5体~10体組の大きさの違う同じ形の人形が入っており、1番小さな人形だけは、空洞になっておらず核になっています。これこそ「自己相似(フラクタル構造)」の象徴です。

人間のカラダにも様々ところに「自己相似」が現れています。高麗手指鍼(こうらいしゅししん)として知られている韓国の鍼治療では、親指と小指は下肢、人差し指、薬指を上肢、中指を頭から仙骨までの脊柱、手のひらを体幹内側(腹部)、手の甲を体幹(腰)と捉えて手に置鍼してカラダを治します。

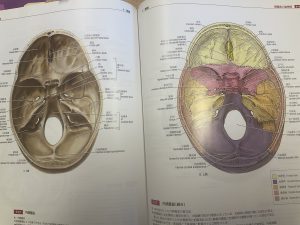

カラダにおける舌は「マトリョーシカ」の1番小さな核の人形になるように思います。その舌先を口腔の上奥に動かすと、カラダも舌と同じような動きをします。この舌先に位置しているのが、蝶形骨。蝶形骨の骨底は、ヤジロベーの支点の格好をしています。蝶形骨の上には、脳幹が乗っています。脳幹は生命維持装置といわれる最重要臓器です。その蝶形骨から頸椎、胸椎、腰椎、仙骨、尾骨とつながるヤジロベーとなっているのです。

この絶妙なバランスがさまざまな動きを作り上げてくれています。ミラノ・コルチナ五輪で、スキーの演技を見て驚いたのは、写真でもお分かりのように、絶妙なバランスを瞬時に取っていることです。

凄いなぁ~人間のカラダってと思うのです。