上腕診の代用として膝診を認めていただきました。上腕診というのは、頸椎、胸椎、腰椎、脳の状態を診断する方法で、肘(肘窩横紋)及び上腕二頭筋の触診です。この上腕診は、比較的新しい診断方法で、山元敏勝先生が、ある程度ご高齢になられた頃見つけらました。

ここからは、私の推測を書くので、真偽のほどは分かりません。

山元敏勝先生は、西洋医学を学ばれ、外科、産婦人科、麻酔科の専門医で鍼麻酔で手術を2000例もされておられます。筋膜の構造を知り尽くしておられるので、首診、上腕診を見つけられたのだと思います。

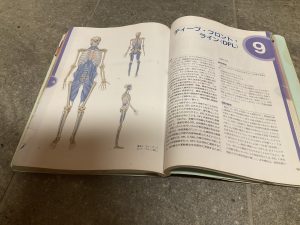

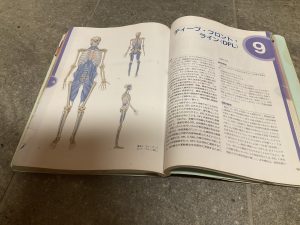

筋膜の流れに、デイープ・フロント・ラインというのがあります。この流れは、首診を説明するする分かりやすいラインです。写真のように、内臓周辺の筋肉と、首の筋肉と側頭部の筋肉がつながっているのが良く分かります。つまり、首診をすることで、内臓の状態を診断し、側頭部の治療点に置鍼する事で、内臓を緩めているのです。

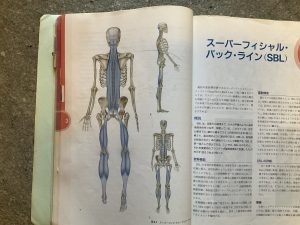

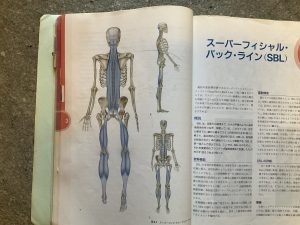

また、スパフィシャル・バック・ラインという筋膜の流れが、膝診と関係あります。写真のように、膝ウラは足底から膝ウラまでの流れと、膝ウラから脊柱起立筋を上ってオデコまでの流れがあり、膝ウラが下からと上からの流れがせめぎ合う個所となっています。この膝診で見つけた圧痛、硬結点をオデコの治療点に置鍼をして膝ウラの圧痛、硬結点をゆるめると、脊柱起立筋がゆるみ、自律神経が整います。

ご高齢になられた山元敏勝先生は、この膝診を分かっておられたのですが、膝ウラを診断するより、肘の上腕診の方が、先生ご自身のカラダに負担がかからないと判断され、上腕診に代替されたのではないかと思います・・・・これは、あくまでも推測です。

さて、次回から膝診と足の治療点の関係を紹介します。