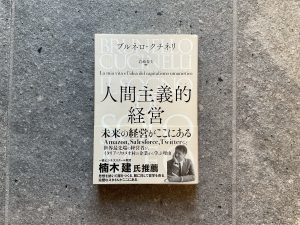

雨の日は、早朝近くの温泉に行き、サウナで汗を流すことが多いのです。そこで、愛媛新聞を見ていると「ブルネロ・クチネリ」という文字が飛び込んできました。

「あれ?岩崎が翻訳した・・・人間主義的経営の著者!」

と、思わず目を見開き読み始めました。イタリアを代表する高級ブランドのオーナーだと再確認したのです。私の親友で岩崎春夫というスケールの大きい、誠実な偉人がいます。彼が翻訳した「人間主義的経営」という本はベストセラーにもなりました。その序文をご紹介します。

『ブルネロ・クチネリは1953年、ウンブリア州ペルージャ郊外の村、カステル・リオーネの農家に生まれました。

1978年、色鮮やかなカシミヤセーターを製造する小さな会社を立ち上げ、事業の目的を、倫理的にも経済的にも人間の尊厳を追及することと定めました。

1982年、ウンブリアの小さな村、ソロメオに移り、そこを「人間のための資本主義」を実現する場所と定めました。3年後には廃墟となっていた村の古城を買い取り本社としました。

2000年、村外れの古い工場を買い取り、そこを回収して事業の拡大に合わせた新たな生産体制を整えました。

2012年、ブルネロ・クチネリ社はミラノ証券取引所に上場しました。同年、若者たちが技術を身に付け、誇りを持って働くことを願い、本社のある城の一角に職人学校を設立しました。

ロメオ村の豊かな暮らしを取り戻すため、村を修復し、文化、芸術、人々の交流を促進するために、彼は、劇場、図書館、公園などの施設を整備しました。』