70才代の男性患者Aさん、2ヶ月半前から1週間に1~2回通院され徐々に歩く姿勢がしっかりし始めました。当初は、腰が引けヨチヨチ歩きの状態でしたが、背筋が伸び始めました。臀部からふくらはぎにかけての痛みの範囲が1/5くらいに減って来ています。

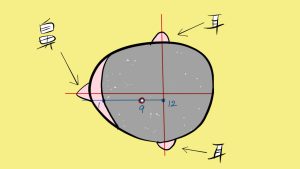

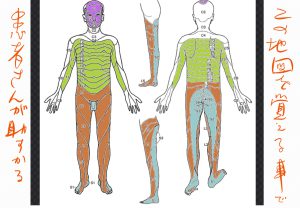

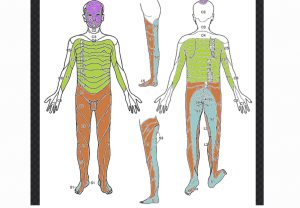

最近では、デルマトームの図を見てもらい、痛みがどこにあるか確認したあと、耳の前にあるD点の#1~6のピンポイント置鍼を行います。Aさんの場合、右臀部S#3、右L#5にピンポイントで置鍼すると痛みが随分取れました。

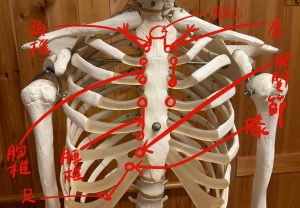

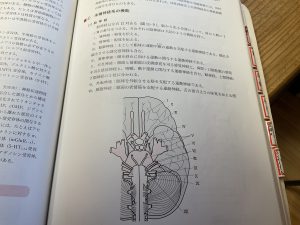

「脳幹というところが脳の中央部にあって、ここから神経が腰に向かって走っています。これを中枢神経といいます。その脇に脊髄神経という末梢神経が、頸椎から8本、胸椎から12本、腰椎から5本、仙骨から5本、尾骨から1本の合計31本出ています。その神経の影響を受けている皮膚が地図の等高線のように区枠(くわく)されています。これをデルマトームというんです。例えば、Aさんのお尻の下あたりが痛いところは、デルマトームではSの3になります。このポイントに神経伝達物質のエンドルフィンを送り込むと、お尻の下の痛みが無くなります。そのスウィッチをオンにする治療点が頭にあるのです・・・・頭に鍼を刺すことで、脳幹の視床下部というところから、ピンポイントでブロック注射をすることになるのです。」

と最近は患者さんに説明しています。