朝ドラが、「おちょやん」から「おかえりモネ」にバトンタッチ。まだ、「おちょやん」ロスがあるまま見ています。今回は、西島秀俊演じる気象キャスター朝岡が、

「音は気圧の高い方から低い方へ曲がって伝わる。」

と面白いことを教えてくれました。そこで調べてみると温度の高い方から低い方へと曲がって伝わるようです。気圧と気温を聞き間違えたのかもしれません。

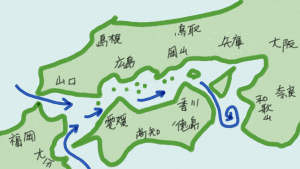

例えば、昼と夜を比べた時に夜のほうが音がよく聞こえるのですが、それは単に周りが静かになったからだけではないのです。昼間は太陽光によって地表が暖められ、上空に行くほど温度が低くなります。そのため音は温度の低い上空に抜けて行きます。それに対して夜は、放射冷却などで地表が冷やされ、上空が暖かくなります。そのため冷たい地表に沿って遠くまで音が伝わることになるのです。

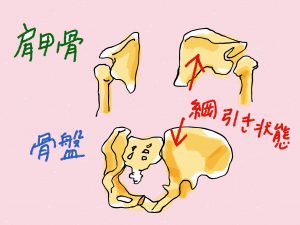

また、気象キャスター朝岡が、気圧が下がると気象病として、血管が拡張することで、喘息(ぜんそく)、花粉症、膝関節痛などが現れると説明しています。これは、正しいと思います。気象病を調べてみると、まだ明確な説明は出来ていません。あくまで推測です。ただ、私が東京医療専門学校(呉竹学園)に通っている時、四谷駅前で開業されているM先生の実技授業の説明が一番腑(ふ)に落ちました。有名理系大学卒業のM先生は、

「気圧が低くなると、血管が膨張するの。深海魚が釣り上げられると、膨張してるでしょ。あれと同じ・・・・すると、血流が悪くなるの・・・・ホースでも、細いと良く流れるのに太くなるとどうなる?」

こんな説明をしてくれました。それで納得できたのです。今後、気象キャスター朝岡が、科学的な観点から自然現象を説明してくれそうなので、ペンとメモ用紙を用意して見ることにします。