牛乳が原因の一つで、悪玉コレステロールが増え、脳の血液が途絶えれば脳卒中。心臓への血液が途絶えれば、心筋梗塞。乳管の血液が妨げられれば乳管が詰まって、母乳が出にくくなるということが分かってきました。牛の白い血液を無理矢理飲んでいれば、このようなことになるのでしょう。

「日本の牛乳メーカーは、牛乳の普及とともに生活習慣病が増え続けている原因は牛乳の脂質にあるとわかっているんです。だからその対策として脱脂乳や低脂肪乳を生産せざるを得なくなったんです。」

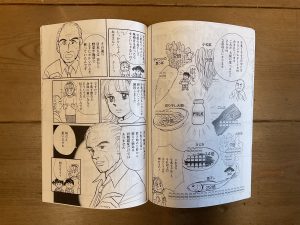

[参考資料]全国牛乳普及協会による牛乳類の種類分別

牛乳

↓

成分無調整で100%牛乳

成分無調整牛乳

↓

牛乳100%で、水分や乳脂肪分の一部を除去したもの

低脂肪牛乳

↓

生乳100%で脂肪分の一部を除去したもの

無脂肪牛乳

↓

生乳100%でほとんど乳脂肪分を除去したもの

加工乳

↓

生乳または乳製品を原料にそれらを加工したもの

乳飲料

↓

乳固形成分3%以上で、カルシウムやフルーツなど加えたもの

「それって牛乳メーカーが牛乳をそのまま飲んではいけませんって白状しているようなものだわ。」

「愛ちゃん鋭いぞ。」

「そもそも生命の根源である食べ物を調整したり、加工すること自体、牛乳が日本人の食べ物として不適格であると言う証拠なんだ。」

「おー!」

続く