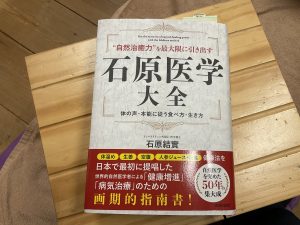

石原医学大全の一節をご紹介します。納得される方も多いのでは・・・

『私は冗談で、「人参ジュース」を「妊娠ジュース」などと講演の時にいっては聴衆を笑わせています。人参には確かに生殖力を強くする働きがあります。しかし、それに加えて、妊娠を促進した要因に断食=空腹があります。

私が生まれた1948年は、敗戦後すぐで食料がほとんどなかった時代です。その時、子供がたくさん産まれました。「貧乏人の子だくさん」ともいいます。そのため、今でも発展途上の食料の乏しいアフリカや東南アジアの一部の国々では、子供の数が多いのです。動物は少し栄養が低下し、その個体に危機が迫ると、次の世代を残そうとする本能が働き、生殖力が強くなります。

反対に現在の文明人のように飽食になると、逆に生殖力が落ちます。よって、「人参りんごジュース断食」で少々の空腹を経験すると、生殖力が高まると考えられるのです。

また、不妊症は、子宮・卵巣の働きが健常でないことから起こります。その働きを良くするには、腹巻で、子宮・卵巣の位置する下腹部を温めてあげることも必要です。』

石原医学大全は、どのページを開いても目からウロコが落ちるので、手放せないのです。