今週の金曜日に再びYouTubeを作ります。ところが、下の前歯がポロリと取れてしまいました。これでは、見栄えが悪くてYouTubeになりません。そこで、今日急遽、歯医者さんで、治療・・・・大丈夫です!

さて、今回のYouTubeは、ソケイ部に近い前面に痛みを感じる腰痛の改善方法をご紹介します。理由は、昨日立て続けに、この同じ個所への痛みを訴える患者さんがあったからです。それぞれの患者さんに、硬式ボールを使用して痛みが軽減することを確認出来ました。

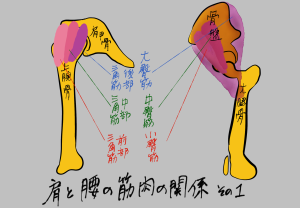

山元式新頭鍼療法(YNSA)では、臍(へそ)を中心に折り曲げて対応する点が治療点として存在するとあります。例えば左肘が痛ければ、左膝にその治療点がある。左足親指は痛ければ、左手親指にその治療点があるという事実を元に治療します。例えば、この事実を左腰の前部痛に当てはめると・・・・・左三角筋前部繊維に治療点があることになります。分かりやすくイラストにしてみました。

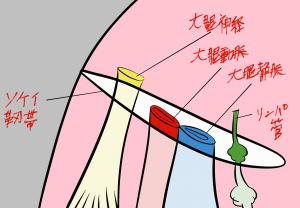

なぜ、腰の前部痛が多くなっているのか?・・・・・それは、スマホを見る機会が非常に多い現代人が、常に前傾姿勢をとり三角筋前部繊維を圧迫しているからだと思います。腰の前部痛は大事なソケイ部に近いのです。ソケイ部には、大静脈、大動脈、大腿神経、リンパ管が通っています。ソケイ部を緩めるためにも、是非とも次回作るYouTubeをご覧ください。