あけましておめでとうございます。本年も宜しくお願いいたします。

と順調に年が明けたはずなのですが、何故かFacebook が一時停止という予想していなかった試練をいただきました。そのため、この文章は一月五日には公開されないことになると思われます。

何故このようなことが起きるのでしょうか?・・・・現在、異議申し立てをしているのですが、段取りが上手く進んでいません。

前向きに、いつものように文章をしたためます。

70才代の男性患者Aさん、3ヶ月ほど前、スクワットをしている時、「ぷっち!」と右膝から音。病院で水を取ってヒアルロン酸注射をしていました。それでも、腫れがありますが、散歩は始めておられます。今回は、2度目の施術となります。

「先生、昨日急に右太もものウラが痛うなって・・・・・」

「あらら・・・そしたら、奥のベッドで仰向けになっていただきましょう。」

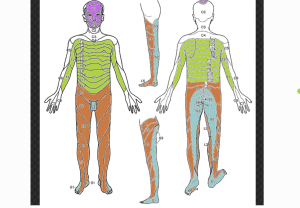

と、いつもとは違うパターンで施術することにしました。昨日の痛みなので、しっかり右上腕内側に、同じ痛みがあるはずです。その痛みを気持ちよく押圧で取っていきます。改めて言います、右太ももの痛みを、右脚ではなく右上腕内側を押圧しながら取っていくのです。押圧や皮膚に触れるだけで、右太ももの痛みは、ほぼなくなりました。後は、いつものように頭に5本置鍼して、右前腕にお灸をして終了となりました。

Aさん、1月9日のゴルフのため、明日から練習されるそうです!良い天気になりますように!