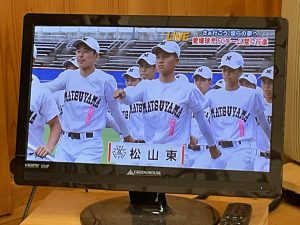

夏の甲子園、愛媛県予選が昨日開幕。愛媛朝日テレビで入場式の放映がありました。八幡浜工業キャプテンの素晴らしい選手宣誓には、涙がでそうでした。ミスターベースボールこと長嶋茂雄さんの娘さん三奈さんが、14年連続で愛媛県高校野球入場式に参加して下さっています。今回は、前日大三高の監督、小倉全由(まさよし)氏が特別ゲストとしてテレビ解説をしてくださいました。

小倉氏は、甲子園での監督としての勝利数は37勝(20敗)で、徳島・池田を率いた蔦文也氏(故人)と並ぶ歴代9位。2001年と11年には夏の選手権大会で2度の全国制覇を果たしました。

なぜ小倉氏が愛媛県に呼ばれたかというと、今から遡(さかのぼ)ること11年。なんと世界のスーパースター大谷翔平が選ばれた第25回AAA世界野球選手権大会に参加する野球日本代表の監督が、小倉全由氏。11+18(才:大谷翔平選手の年齢)=29(現在の大谷翔平選手の年齢)ピッタリ合います。そして、その時のコーチが当時今治西高校の監督をされていた大野康哉氏(私の大学後輩)。その縁があって、今年は日大三高と現在大野監督が率いている松山商業との練習試合が愛媛で行われたそうです。

何というご縁でしょう!

年を経てくると、世の中ドンドン狭くなっていくようです・・・・今から遡ること23年。私が家族そろってアメリカのペンシルベニヤのステートカレッジという町引っ越ししました。その時、日本からリトルリーグの極東代表チームの東京府中チームが、近所の小学校で練習することになり、何度も見学に行きました。世界一のリトルリーグチームを決める大会では、極東チームが常に優勝候補です。

その中に中山レオ君というスーパースターがいました。投げても打っても超一流・・・末は、プロ野球選手間違いなしと思っていたのですが・・・・レオ君、身長が伸びず、プロ野球選手にはなれませんでした。しかし、日大三高のセカンドを守るレギュラー選手として、甲子園に出場したのです。その時の監督さんが、小倉全由氏です。

人生、色々巡りあっているんですね。