山元先生が右足、右手が全く動かない50才くらいのブラジル人女性を、たったの10分で動かし、その30分後には、歩いて退出するまでになったYouTubeを分析することで、山元式新頭鍼療法(YNSA)をなるべく分かりやすく紹介したいと思います。

今回ご紹介したYouTubeが撮影された時期がよく分かりません。YNSAは、日々進化しており、映像から伺えるのは、基礎治療である頸椎、胸椎、腰椎の診断を、上腕診ではなく、首診で行っていた時期ということ。ですから山元先生が80才前後のころ(現在は、95才)だと推測します。

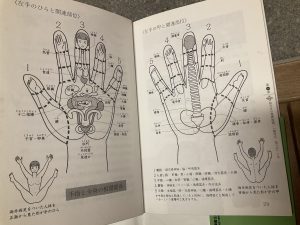

そして、患者さんの左右の親指と人差し指との間を、山元先生が押圧して、患者さんの右側に偏りがあることを確認。右側の首を診断されます。その結果、腎臓、腰椎、頚椎、大脳、大腸、三焦、心包、胃、脾に圧痛、硬結点を見つけられます。

「これから、普段通りのやり方で治療します。」

とおっしゃって、いきなり腎臓の治療点であり嗅神経の治療点でもあるオデコに置鍼されます。当時は、首診に頚椎、胸椎、腰椎が内臓の診断と共に含まれ、特に腎臓を重要視されていた時期だと推測できます。現在では、頚椎、胸椎、腰椎の診断が首診→上腕診となったので、まず最初に上腕診で頚椎、胸椎、腰椎を整えてから、内臓を整える方法が確立しています。そのため、いきなり腎臓を置鍼することは習っていません。

その後、腰椎、頚椎、大脳、胆嚢の治療点に置鍼されます。すると、患者さんの腕が少し動き始め、脚はスムーズに動くようになりました。

次に、山元先生は患者さんの肩の痛い個所を伺います。肩甲骨の上あたりに圧痛点があることで、先生は、

「・・・・小腸。これは頚椎7番と胸椎1番の間・・・・手とつながっている。」

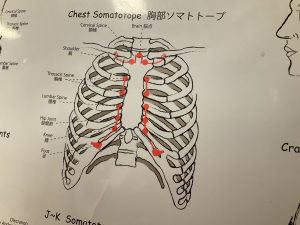

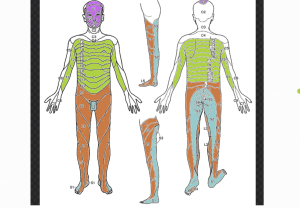

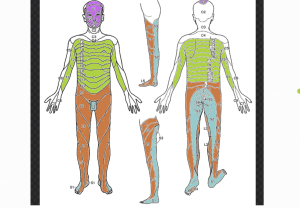

とおっしゃいました。その時、患者さんの首にあるボンノクボを押さえて、痛みを確認されます。これは、東洋医学と西洋医学の融合だと思っています。山元先生が「小腸」とおっしゃったのは、東洋医学的な流れの小腸経のことだと思います。小腸経のツボの流れは、肩甲骨の上から小指へと流れているからです。そして、YNSA の小腸診断点が首にあるボンノクボ。圧痛点を確認されたのだと思います。また、「頚椎7番と胸椎1番の間」とおっしゃったのは、西洋医学的見方、デルマトーム(皮膚分節)からくると思います。写真のようにC8という皮膚の感覚神経が小指まで流れているのです。

そこで、山元先生は、直接頚椎7番と胸椎1番の間に置鍼されます。すると、右腕がより上がるようになりました。患者さんの目から涙が・・・・

「もう少し深く入れてみます。」

と背中(頚椎7番と胸椎1番の間)の鍼をもう少し入れられました。それと同時に胸骨と鎖骨の圧痛点を山元先生は触り圧痛点を探しておられます。そして、鍼をそこに刺すと、何と腕がドンドンあがり、顔を触れることが出来るようになり、会場から拍手が湧き上がりました。そして、その30分後には、スタスタと歩いて会場を出ていくことが出来たのです!

使われた鍼は、たったの7本でした・・・・・凄いです!