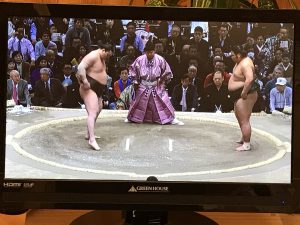

幕内優勝41回の白鵬、どの力士と比べてても仕切りに、空(す)きがありません。

多くの力士は、仕切りの間に、廻(まわ)し(ふんどしの一種)をポンポンと叩(たた)き気合いを入れていきます。

その叩(たた)き方は、手のひらをただ廻(まわ)しに当て、ポンポンという音を立て、相手力士を威嚇する仕草のように感じられます。

しかし、白鵬は違います。廻(まわ)しを小指から弾(はじ)くように叩きます(写真では、よく分からないと思いますが、見る機会があれば、テレビで観察して下さい)。

「足は親指、手は小指」

という重心安定の法則にしっかり適(かな)った動作を白鵬は、当たり前にしています。小指主導で廻(まわ)しを叩くと脇が自然と締まっていきます。一瞬の立会いにより、勝負が決まる相撲。仕切りの動作に空(す)きがあると、立会いにも空きが生まれるように思います。

もう一枚の写真は、立会い直前の仕切りです。この時、白鵬は入念に右足の親指で土俵をこすり付けます。この時、重心は左です。右利きの人は左重心が自然で安定します。ですから、白鵬は安定した左重心からゆっくりと右足親指に重心を移し、一気に右足親指を起点に立会いへと向かいます。

白鵬のこの一連の動きの中に、相撲の奥義があるように思います。