(写真は、クスノキのコブ道)

『最近のAさんの生活で、変化があったのは寝具。西川のエアーマットに変えてからは、よく眠れ長時間横になった時に生じていた腰の痛みも無くなったそうです。

さて、これらのことから何が推測出来るでしょうか?何故、右膝、右膝下肢の激痛が生じ、何故仕事をしている間に徐々に回復し、およそ1週間で以前以上の良い状態になったのでしょう?』

一昨日に、友人Aさんの膝痛が一週間で以前より良くなったのか?と疑問を呈しました。昨日それに対する私の意見を書けないでいました・・・・昨日は、珍しく臨時休業をして、実家に帰っていたついでに、投稿も臨時休業してしまいました。

西川のエアーマットは、多くの有名アスリートが使っているようで、体圧が分散してカラダの一ヶ所に重さが集中することがないようです。Aさんは、以前の布団では腰に重さが集中していたので、腰痛を感じていましたが、エアーマットに変えたことで、分散した分だけ弱点であった膝に負担がかかり、突然の激痛が生じたと考えることは、出来そうです。

それでは、何故仕事をしている間に、いつの間にか膝が以前以上に良くなったのでしょうか?

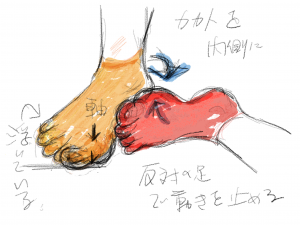

それは、不自然な姿勢での無意識の動きにあると思います。右膝痛で荷物を抱えると、しっかり左重心になります。その状態で階段を上るとき、必ず左足だけの踏み込みになります。特に激痛を感じた当日は、完全な左重心になっても痛い右下肢を使わなくてはなりません。その度に右膝に痛みが生じ、無意識の逃避反射的動きを繰り返したと考えます。これを繰り返したため、その日のうちに、普通に歩ける程度に回復したのだと思います。

しかも、荷物持ったままでの右膝に対する負荷は、持たない時以上になるので、無意識の動きもそれだけ激しくなると考えられます。無意識の動きとは、カラダが本来必要な動きで、歪みを正すベクトルにカラダを向けてくれます。そのベクトルが普段以上に明確に出たのだと思います。

砂利道(じゃりみち)を裸足で歩いているといつの間にか、カラダが丈夫になっていくという動きの増大したものが、今回のAさんの動きがあったと見るべきでしょう。

無意識は、意識を超えています。