耳鳴りに関しては、まだよく分かってないので・・・・また次回。

明日は、龍担ぎに実家へ帰ります。そのため、絵だけ描いて・・・おやすみなさい😘

耳鳴りに関しては、まだよく分かってないので・・・・また次回。

明日は、龍担ぎに実家へ帰ります。そのため、絵だけ描いて・・・おやすみなさい😘

弟に勧められて描き始めたカレンダー。何年経ったのか・・・・多分8年くらい。来年は、令和7年・・・・昭和で換算すると、昭和100年になります。

私が子供の頃、「明治は遠くなりにけり」という言葉をよく耳にしては、祖父さん、祖母さんの顔を眺めていたものでした。

それが、いつの間にか「昭和は遠くなりにけり」という時期を迎えているようです。

先日、70才誕生日を迎え、親友から頂いた言葉に元気をもらいました。

「今が一番若い!」

そうなんです!死ぬ時から見ると、今が一番若いのです。これから、死ぬまで何をしっかりやるか・・・・「もう70才」「まだ70才」どちらを取るかで人生が激変します。100才まで治療ができるカラダと心を作り、絵を描くことができれば、面白い!

(昨日の絵は、鍼灸院の板張りの壁でした。今回の絵は?)・・・・へたくそ!

昨日に続いて玄米のパンフレットの1部をご紹介いたします。

『稲から籾殻を取っただけの玄米は、人間が健康を保つために必要な栄養素をほとんど摂取できることから、「完全栄養食」と言われています。かつての日本人にとっての主食だった玄米は、私たちが日常的に食べている精白した白米とは、比較にならない位の栄養価を誇ります。含まれているビタミンやミネラルの数は40種類以上。昔の人々が「一汁一菜」の食生活で健康維持してきたのもそんな理由上のことでした。それを白米に置き換えると、途端に1日30品目以上、摂取することを求められてしまうのです。』

最近は、一合の玄米に小豆を入れた食事にしているので、ちょっと太ってきました。そこで今日は、玄米三合に小豆、サツマイモを入れて炊き、7当分して1週間分の量とします。今日は1/7を食べて残りは冷凍庫で保存し、蒸して食べることにします。時間の節約が出来ました!

さて、これは何の絵?

https://youtube.com/shorts/IRFll3KfhFE?si=_nEhCn3qA0-EVHIX

私は、玄米食ですが、その効用を書いたパンフレットの一部をご紹介します。

玄米に含まれている数多の栄養素の中でも、最も注目したい成分が「フィチン酸」と「イノシトール」です。ぬか部分に含まれてるこれらの成分は、何よりもがんに対する効果が高いことが判明しています。“抗がん”とは癌細胞の産みの親となる活性酸素や*フリーラジカルの害から、体を守る「抗酸化力」とがん細胞を除去する「免疫力」の二本柱で成り立ちます。フィチン酸やイノシトールは体の「抗酸化力」と「免疫力」を高め、私たちの体内で毎日作られるがん細胞が増殖することを抑制してくれます。この2つの成分は一緒に取ることで効果を発揮するのですが、ほとんどすべてのがんに有効であることが明らかになっています。

*ヒトは組織の集合体で、組織は細胞の集合体です(ヒトは約60兆個!!の細胞から構成されています)。 そして細胞は様々な分子の集合体です。分子構造中には電子があります。電子は2つ1組=対の構造で安定します。 しかし、対になっていない電子を持つ分子が存在し、それがフリーラジカルです

玄米は水を多めし、しっかり浸し小豆と一緒に炊くと柔らかく美味しい赤飯になります!

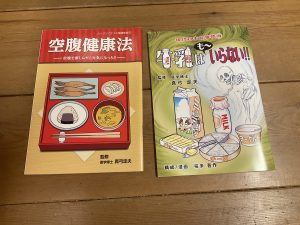

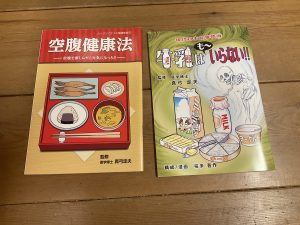

真弓定夫先生のマンガ本シリーズで、「牛乳はも~いらない‼︎」があります。その一コマを紹介します。

『1930年のアメリカシカゴで、こんな実験も行っているんですよ。2万人の乳児を対象にして、Aグループ生後9ヶ月間、母乳だけで育てる。Bグループ母乳に牛乳を足して育てる。Cグループ煮沸した牛乳に白砂糖を混ぜて飲ませた。

その結果はAグループは1000人に対し15人の死亡。Cグループは847人が死亡。Aグループに対し、BとCの消化器系の感染症の死亡率は、40倍。呼吸器系の感染症はなんと120倍もあったそうです。それ以前にもアメリカの8つの都市で行われた分析でも、同様の結果が報告されました。』

とあります。それにしても、よくもまあ、こんな実験をしたものです。

太平洋戦争以前から、アメリカでは牛乳が人間の身体に良くないということは、インテリの間では知られていたのでしょう。私が20才代のころインテリが集まるニューヨークで生活する機会がありましたが、極端なベジタリアンが多いので、不思議に思っていたのです。今になって、彼らは牛乳に関してもこれくらいの知識があったのでしょう。

数年前に、真弓定夫先生の娘さんが松山に来られ。「牛乳がカラダに良くないと思う方どのくらいおられますか?」と質問され、挙手された人は数人しかいませんでした。私は挙手していません。現在でも、多くの方々は牛乳を健康食品だと信じているはずです。このことは表に出る機会はないでしょう・・・・

今日は、興居島。

その帰りに、船中で目の前にあるものを描いてみました・・・・何に見えます?

それにしても、デッサン力落ちています。

手すりを止めている金属に・・・・私が映っています。

この感覚を極めて、鍼灸師として生きていきましょい!

「今日、初めて先生の夢見たのよ。私が地滑りの小道を歩いていたら、突然先生が出て来て、『この先は、行き止まりになってて、それ以上行くと断崖絶壁になっとるよ!』と言われて目が覚めたのよ。怖かった!」

「あちゃ~・・・・そりゃ、ひどいな・・・・何でそんな夢みたんじゃろ?」

「きっと、あのマンガ本(少食健康法)を読みながら、寝たからじゃわ。」

この発言は、80才代の女性患者Aさんに、別のマンガ本「牛乳は、も~いらない‼︎」の説明をしていた時のことでした。

「先生、この説明を聞くために夢見たんだじゃわ!食べるもん、本当に気をつけんと!」

と、お互いに納得したのです。

患者さんに教えていただきました。

グーグルのカメラで撮影して検索すると、当院にある観葉植物が何であるかが分かる!って。

この観葉植物は、操体法の師匠・今昭宏先生からいただいき9年目になっているのですが、名前が分からなかったのです。それが、やっと分かりました!ヘンヨウボクというそうです。

いやいや、便利なものが生まれたものです。早速、デッサンしてみたのですが、デッサン力落ちてしまっています。これから絵を描くぞ!患者さんのために。

待合室にセキセイインコの「チイちゃん」が招きインコとして登場。これは、長らく同居していたメス猫モモが、チイちゃん襲撃をしたための、苦肉の策です。以前にも紹介したことがあるのですが、このチイちゃんは飛べません。生まれた時からカゴの中にいたのでしょう。我が家に来た時、入り口を2日間開けて散歩を試みました。ボーちゃんというオスインコが散歩で部屋中を飛び回っても、チイちゃんだけは、カゴの中。

無理やり出すのは可哀想なので・・・・と、現在にいたりました。飛ばないけれども、ヤモリ🦎のように、カゴをクチバシと足を使ってはいずり回っているので、相当な運動量です。

先日、一度だけ開けた入り口付近まで来たチイちゃんを、飛ばせようと試みたのですが、真っ逆さまに落ちました。「ドスン!」という音と共に、モモ(メス猫)が走ってやってきたのを、やっとの思いで救い上げカゴに戻したのです。

チイちゃんには、招きヤモリインコ🦎🦜として働いてもらいます。

牛乳再び

待合室に「牛乳はも~いらない‼︎」という新しいマンガ本を揃えました。「牛乳はモー毒?」というマンガ本を知人に貸しているので、もう1冊注文したのですが、正解でした。

すごいマンガ本です・・・・今回は、監修された真弓定夫医師の監修された本。

今日は、真弓定夫先生の思いを掲載します。

「人以外の哺乳動物は全て自分の母親の乳だけで育ちます。ネズミの赤ちゃんはネズミの母親の乳がライオンの赤ちゃんにはライオンの母親の乳が最も適しています。当然ながら人の赤ちゃんは、人の母乳人の母親の乳以外与えてはいけないのです。もう一つは非常に大切なことなのですが、母乳はいつまでも飲み続けてはいけないのです。すべての哺乳類には、それぞれ適した断乳の時期があります。断乳することによって親離れをして自立していくのです。」