スキーで大ケガをした後遺症が胸椎に残っている60才代の男性患者Aさん。

週に1度のペースで来院されているので、胸椎の痛みもわずかになっています。

Aさんは、2度の大きな交通事故、2度の大きなスキー事故を経験しているので、1カ所が良くなると、別の古傷が現れてきながらも、徐々に体調が良くなっています。

本日は、右股関節の外側に痛みがあり、それが右の臀部から膝ウラまでつながっています。

そのため、今回は右足を引きずって歩いている感じがします。

「先生、下腹に力を入れると、股関節の調子がいいんですよ!」

「へ~~え、そうなんだ・・・そうしたら・・ここ、歩きます?下腹に力入りますよ。」

人工芝にクスノキの瘤(こぶ)を置いた道を歩いてもらいます。

Aさんは、スキーをしているので、バランス感覚に自信があります。また、スポーツがお好きなようで、この様な遊びはすぐ夢中になります。10周以上回って、汗をしっかりかきました。

「Aさん、どうですか・・・股関節?」

「先生、脚がこんなに上がります‼️」

右太ももがお腹に付くほど上がるようになりました。凸凹の道とクスノキの瘤(こぶ)が足底の骨組みに刺激を与え、カラダ全身の歪(ひず)みを無意識のうちに治してくれます。

まだ、お尻から膝ウラにかけて痛みはあるようです。

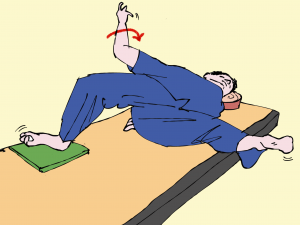

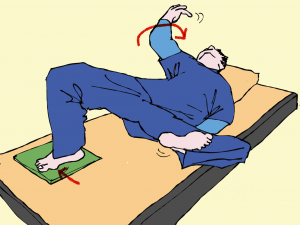

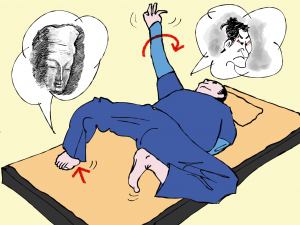

「Aさん、仰向けになっていただいてよろしいでしょうか?」

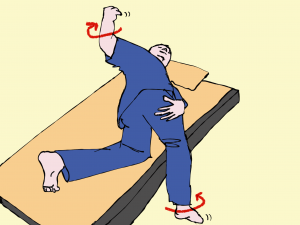

右膝を伸ばし足底を天井に向け、私の右肩にAさんの右膝を当て、軽いストレッチ。

あとは、Aさんの脚に任(まか)せます。

何やら、足首を捻(ねじ)り始めたので、ゆっくり追いて行くだけです。

「・・・あっ入った(胸椎の歪みが、戻った?)・・・至福です。」

随分気持ちが良いようです。

右脚がゆっくり左脚の横に戻って終了。

あとは、花粉症対策で、おでこにパイオネックス(皮内鍼)を貼ります。Aさんは、このパイオネックスのおかげで、

「先生、マスクもテイシュも要らないんです。これ、効きますよ~~」

とニコニコ顔。

「Aさん、ところで胸椎はどうです?」

「あ~、忘れててた・・・調子いいです~~」

バイクで颯爽と帰るAさんでした。

追伸:Aさんからメールが届きました。

佐伯先生、歩くのが大分楽になりました。一日様子見します。こんなに即効性があるとは、感激です。