月に2度(第2、第4日曜日)に東温市の実家で治療するようにしました。今回は、松山市内の患者さんが3名来られることになりました。まだ、地元の方には浸透していないので、仕方がないです。

徐々に地元の方にも知っていただけるとよいのですが・・・

90才近くになった母親に、親行として鍼治療をさせてもらっています。毎週日曜日には、お茶会を楽しんでいる母親、カラダがとても元気でありがたいことです。人の悪口をいうこともなく、明るく生きているは、私の太陽です。

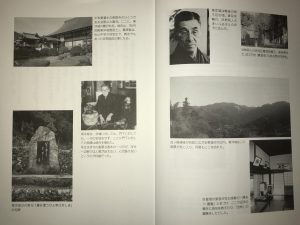

実家では、弟から 孤高の俳人・松根東洋城の生涯 渋柿の木の下で というアトラス出版の本を譲ってもらいました。そこには、松根東洋城先生が私の実家で過ごした時の様子が、詳しく描かれています。

『伊予の人は人情が厚く、近在の弟子たちは野菜や豆腐、こんにゃくなどを届け、松山の弟子はバス便で肉や魚を届けてよこした。東洋城は、食事こそあまり多くは取らなかったが、時折口さみしいことがあり、そんなときのためにピーナッツを1日20個と決めて机の上に置き、それをつまんで食べた。

巨星塔(私の祖父)には女の子ばかり5人の子がいた。長女は松山の愛媛大学に行っていたが、下の子はまだ小学生で、一家の主婦であるカヲルは夫のの給料でやりくりしながら、家事、育児に加え、東洋城の仕事の世話から掃除、洗濯、着物のつくろいまで、すべてをやった。』

とありますが、愛媛大学に行っていたのが私の母で、東洋城先生が実家で過ごしいた間、三女、四女、五女を孫の様に思っていたのがぼんやりと分かります。先日、五女の叔母と電話した時、

「東洋城先生の机の上がグチャグチャじゃったんで、叔母ちゃんが『あああ~、わやじゃ。』言うたんを東洋城先生が、面白がって書き残しておられたんで・・・それにしても、私が出産した時は、わざわざ大阪まで来てくださったんじゃけん・・・その翌年に、先生は亡くなられたんよ。」

と喋っていました。最後まで東洋城先生の面倒を見たのは、当時東京にいた三女です。赤胴鈴之助というマンガが好きだった私には、オモチャの竹刀と赤胴を送ってくださいました。私は、年賀状を東洋城先生に出し、先生も私に書いてくださいました。