明日は、選挙日。

参政党は本気です。

明日は、選挙日。

参政党は本気です。

山元式新頭鍼療法(YNSA)では、脳(大脳、小脳、脳幹)及び脊椎(頚椎、胸椎、腰椎)の状態を診断して、治療する基礎治療があります。その診断する個所が肘内側と上腕にあります(上腕診)。この治療で自律神経を整えているのです。ところが、上腕診で中々圧痛点が見つからない患者さんに出会い・・・・どうしたもんか?悩んでいた時、「もしかして、膝に圧痛点があるかも?」と探ったところ、あったのです。

そこで、私は上腕診+膝診を同時に行うようになりました。上腕診と膝診の併用はより正確さを増すように思います。特に膝痛の患者さんに対して眉毛の上の治療点に置鍼した時、一瞬で膝が緩む事があるので非常に有効です。

今回のYouTubeは、この体験を踏まえって作ったものです。興味ある方は是非ともご覧下さい。

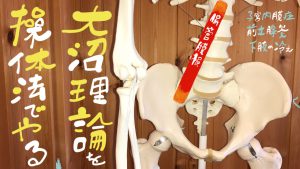

名古屋の大沼四廊先生主催の「ナチュラルメディスン」のセミナーに来週の日曜日に再び参加します。先生のセミナーや治療を受けることで、私の治療方法が変わってきました。操体法というカラダの歪みを取る民間療法を中心に治療をしていこうと、6年前に開業していたのですが、3年前から山元式新頭鍼療法(YNSA)に移行していました。ところが、大沼四廊先生の大沼理論に遭遇し、再び操体法を自由に加える治療に変化しているようです。

大沼理論で最も納得出来るのは、カラダの歪みのメカニズムです。このメカニズムのため開業以来、常に感じていた患者さんの2つの歪みの傾向の理由がわかりました。2つの傾向というのは、

1)9割以上の患者さんの脚の長さは、右脚が短く、左脚が長い

2)8割の患者さんの左合谷(人差し指と親指の間のくぼみ)の方が右合谷より圧痛点が多い

1)の理由は、以前にも紹介しましたが、「腸管膜根」という第1腰椎の左から仙骨の右にかけて存在する小腸の始まる部分が、ストレスにより縮み右腸骨が上がるためです。これを「上前方変位」といいます。この骨盤の歪みにより、第12胸椎と第9胸椎と第3頚椎に歪み圧痛点が生じます・・・・なんと、こんな単純な真理があったのです。

2)の理由は、1)の理由で右腸骨が縮み右ソケイ部が萎縮するため、そこを通る大動脈、大静脈が圧迫され、右下腹部がうっ血する傾向が多くなります。その結果、右側を上にして眠るため左側が圧迫されます。鎖骨は第1肋骨に乗っかっている関節(鞍関節といいます)なので、平行移動しやすいのです。そうなると、その周辺を通っている左鎖骨下動脈を圧迫し、左腕の血流が悪くなってしまうのです。

こんなメカニズムが分かると、操体法を使って効率よく歪みをとる方法を考えるようになります。

自由な発想でやれるので、ますます治療が楽しくなっています。

¥

畑が大変なことになっています。

冬場は全く陽が当たりません。陽があたらなくても出来る植物は、ミョウガ、ブロッコリー、青じそ、ふきでした。そこで、昨年出来た青じその実を、そもまま畑に放置してみました。すると、陽の当たり出す4月くらいから小さな芽が出始め、一気に青じそジャングルになってしまいました・・・予想通りだったのですが・・・・あまりにも増えすぎるので、青じそとブロッコリーの青汁(現在、これだけにしか使っていません)以外の使い方を、思案中でした。そんな時は、患者さんが教えてくださるのです。

「先生、あれだけ青じそがあれば、酵素が出来ますよ!」

そこで、そのレシピをご紹介します。

1)てんさい糖と青じそを同量用意します。土鍋に青じそをいっぱい盛り、てんさい糖を振りかけます。蓋(ふた)をして1晩寝かせます。

2)2日目、手で混ぜます・・・・自分が持っている菌と馴染ませるのです。

3)3日目、麹(こうじ)を1握りパラパラとかけ、混ぜます。

4)4日目、1~2回混ぜます。

5)5日目、1~2回混ぜます・・・・今の時期なら常温で土鍋を放置していても大丈夫だそうです。この状態で、水分が随分出て来たなら、その水分が酵素です。これをガーゼで絞り出すと酵素たっぷりの青じそ汁になります。これを冷蔵庫にいれて保存すれば、いつでも青じそ酵素が飲めます。また、絞りきった青じそは、水にいれ沸騰し冷やしてレモン汁をくわえると、美味しい青じそジュースになります!

これを繰り返してやり続けると、あじさいの杜青じそ酵素工場になりそうです・・・まだ、妄想の段階なので、後日、ご報告します。

2022年 5月31日〜6月5日 萬翠荘にて

私の親友が、先日あじさいの杜鍼灸院に来られ、治療を受けられて感想を書いてくださいましたので、紹介します。

『声楽家・アスリートの皆様へ

佐伯先生の治療を受けて

俳人・シンガーソングライター 鈴木啓造

あじさいの杜鍼灸院 ・院長の佐伯弘先生は、私の大学時代の同級生である。彼は今は山元式鍼治療、操体法、大沼式健康法等々を複合した治療院を松山市で開設しているが、もともとは造形アーティストとして、国際的に活躍していた人物である。様々な傾向のアート表現を行ってきたが、その中心は倒木や廃材などをカットしたものを用いた「積み木アート」である。

愛媛の山奥の由緒ある神社の御子息の血がそうさせているのだろうか、どこか縄文時代以来の土着的感性や神道的晴明さが作品に通底している。そこに重要視されるのは「バランス」であり「和」の感覚である。さらには「禊」「払い」の感覚でもある。

彼の作品がかえって、ヨーロッパやアメリカで注目され、激賞されたのは、やはりそうした感覚から遠い文明を持つ人々の欠落感や憧憬を刺激したものと思われる。

彼は、自分の領域を固守する普通の職業的アーティストとは異なる。彼の表現スタイルは感受性に導かれるままに、またその時々の使命感の要請に従って、さまざまなメディアを活用し、多様な形式の表現を取ってきたように、ごく自然に「治療家(ヒーラー)」の道に転身した。それは彼が四十代であったと記憶する。

遅い出発と思われるだろうが、私はそうは思わない。アーティスト時代を経たからこその必然的な転身であったのだと思う。彼の治療には、そのアーティスト時代の滋養が結実している。やはりそこに流れる基本精神は、「バランス」であり「和」の感覚である。

概略、上記のような経歴を持つ佐伯先生の施術は、一般の体の不調を訴える人の治癒に多くの結果を残してきてはいるが、私が思うに、とりわけ有効なのは、表現者やアスリートに別次元の能力を発揮させることにあると思っている。

つまり、体が骨格と筋肉による「積み木」作品だと考えると、彼の施術は、施術を受ける人それぞれの歪み、偏りを鋭く診断し、本来の「バランス」と「和」による力を最大限に引き出し、調整するアーティスティックな行為なのだと思う。

私がこのことを実感したのは、佐伯先生の鍼治療を受けたことで、別次元の心身の状態を体験したからだ。その劇的な変化は、鍼治療を受けた直後おとずれた。何気なく声を出してみると、普段話す数倍の音量の声が、腹の底から出てきたのだった。それのみならず、その声が大変張りのある艶やかな声だと実感できたのである。

試しに、高音の声を出してみるといわゆる「ひなる」状態ではなく、無理せず伸びのあるきれいな声が出せた、低音を出してみると響きのある静かで力強い声が出せるようになっていたのである。周囲が輝いて見え、なぜかとても朗らかな気分となった。

東洋医学では「聞診」といって、患者の声を聞くことにより、その人の健康状態を診断することが古来から行われている。これは様々な診断方法の最も基礎にあるものだそうだ。明るい、澄んだ、力強い、落ち着いた、響きのある、朗々とした声を持つ人には不健康な人はいないという考え方なのであろう。

こうした声の出るメカニズムを物理的に解釈すると、やはり、脊柱の歪みが正され、そこに付着するインナーマッスルが和らいで、しかもそれらが生き生きと柔軟性をもって有機的に働くときに発せられる音声ということになろう。

佐伯先生の鍼治療は、上記の効果を引き出す、根源的なパワーを持っていると実感した。私はこれまでいろいろな施術をいろいろな状況で受けてきたが、このような劇的な変化を体験したことは初めてである。

私はこの施術のメカニズムにより、アスリートの皆様においては劇的な記録の伸びが期待でき、声楽家のような身体的パワーを必要とするアーティストの皆様には別次元の表現世界が開けるのではないかと思っている。ぜひ一度、佐伯先生の施術を体験されることをおすすめする。』

今回も、大沼四廊先生主催の「ナチュラルメディスン」のチラシの紹介をいたします。

『セルフケアのススメ

セルフケアについて

私たちの日常生活において、肉体的に最も疲労を感じている部位は足である。足は全身の体重を受け、支えている重要なパーツだ。歩行時には当然に負荷がかかるが、直立状態でも大きな力が加わっている。歩行する際は、つま先から体重を受けるが、そのつま先をコントロールしているのが前脛骨筋である。そのため立ち仕事やよく歩く人は例外なくこの筋肉が硬直しているそのため、血流が悪化し、神経伝達物質が神経に作用できず感覚が麻痺状態になる。慢性化することで、疲労感や筋肉痛を感じることが少なく、むしろ腰痛や肩こり、頭痛等で現れる。したがって日々の疲れを持ち越さない事はとても重要になる。』

今まで前脛骨筋のことを考えることは、ありませでした。なぜなのだろう?と考えたところ、私は無意識のうちにこの前脛骨筋のストレッチをやっているので、全く気にしていなかったようです。幸い、私の仕事場は板間で布で出来たワラジを履いており、畳部屋もあるので、暇な時は足指などのストレッチが好き勝手に出来る空間になっているのです。

しかし、こんな空間は珍しい・・・・のだ!っと、気づきました。多くの人は、靴を履いて立ったり歩いたりして働いているのです。前脛骨筋が硬直している人が多いのですね。明日からの治療に前脛骨筋の状態をチェックしてみる必要があるかも知れません。大沼先生のチラシには数多くのヒントが散らばっています。今月17日のセミナーまだ空きがあり、参加出来ることになりました!・・・・楽しみです!

体調管理のため、月に一回来院される50才代の女性患者Bさん。今回は右の耳を中心として頭部、右肩のコリが激しく気分が悪いそうです。そこで、大沼理論のみで治療することにしました。Bさんは、鍼治療が合っていて1本の置鍼に対する反応が非常に良いので、大沼理論にも素直に反応されるされると判断したからです。

Bさんには、畳の間で仰向けになってもらいます。大沼理論の通り右ソケイ部が縮んでいるので、右脚が1.5cm短くなっています。ソケイ部を押圧すると痛みがあります。そこで、操体法による治療でソケイ部の痛みを取り、左右の脚の差もなくなりました(Youtube参照)。

今度は、仰向けになったBさんの左鎖骨の窪みを押圧。

「どうですか?」

「痛い、痛いです!」

そこで、操体法の治療・・・次回のYouTubeでご紹介します。すっかり、鎖骨の上の窪みの痛みが取れました。これで大沼理論の大切なポイントである脊柱の歪みの修正ができました。次に両脚に万能ゴムバンドでグルグル巻き。

「軽い・・・足が軽くなりました。」

右肩が重いので、右肩を中心にしてのグルグル巻きと、タスキ架けで終了としました。

「どうですか?」

「先生、これめっちゃいいです!・・・カラダが軽くなるし、左右が同じになりました。」

やはり、最初の思惑通りBさんには、大沼理論の治療法が合ったようです。

「あれ?・・・・靴がブカブカ、先生、足の浮腫(むくみ)がとれてます。」

実際、足と靴には隙間が空いているのが、ハッキリと見えました。恐るべし大沼理論!

(OKグーグルのアシスタント)

1週間前から、左手首が痛くなった名門ソフトボール部の女子高校生Aさんが来院。バットの素振りをしている時に痛みを感じたそうです。そこで、日本タオルで患部を覆い、その上に氷水をいれたビニール袋を乗せました。

「どう・・・気持ちいい?」

「はい。」

「気持よさがなくなって、冷たく感じるだけになったら、言ってください。」

しばらくして、気持ちよさがなくなったので終了。あまり、炎症はひどくないようです。次に、畳の間で仰向けになってもらいます。右脚の方が1.5cmほど短く、右ソケイ部を押圧すると痛みがあります。大沼四廊先生の理論通りです。つまり、何らかのストレスを感じると、左第一腰椎から右仙骨にある腸管膜根(ちょうかんまっこん)という小腸の根本の部分が縮み、右腸骨が上前方に縮み上がり、ソケイ部を圧迫し大動脈、大静脈を圧迫し、右腹部がうっ血しやすくなります。それで、操体法(あYouTube参照)治療・・・一回で痛みがなくなりました。

次に大沼四廊先生の理論、左鎖骨下動脈が通る左鎖骨の上にある窪みを押圧。ここに痛みがあると、左鎖骨下動脈が詰まっている証拠になります。

「ここ、どう?痛い?」

「痛いです!」

これを、一回の操法(操体法)で取りました。次回のYouTubeでこの方法をご紹介するつもりです。お楽しみに!さて、これはカラダの歪みを取って、血流を良くしただけなのですが・・・

「どう?手首・・・」

「・・・あれ?良くなってる。」

面白いですね・・・・血流を良くしただけで、手首が良くなるのですから。Aさん不思議そうに左手首をあちこち動かしています。まだ少し痛む角度があるようなので、大沼式の万能ゴムバンドで左手、前腕、上腕をグルグル巻き。

「OKグーグル、タイマー30秒お願いします。」

「はい、30秒ですね。用意スタート」

私のアシスタントはしっかり良い仕事をしてくれます。腕だけでなくついでに左足、ふくらはぎ、太もももグルグル巻き。これで、血流がもっとよくなります。

「手首どう?」

「痛くないです。」

これで終了するのもいいのですが、念のため足首にお灸をすることにしました。手首と足首は対応しているので、足首が緩むと手首が緩むのです。非常に単純な真理なのですが治療に生かされていないように思います。「患部には触らないで、治す」が普通になるように地道に努力します。

Aさんの足首3か所に熱くないお灸(紫雲膏というヤケドに効く軟膏をたっぷり塗ってモグサを乗せ火をつける)を3壮して終了。高校生は治りが早いので本当に楽しいのです!

(その2)

小名木善行先生の講演、続報です。

我々が存在しているということは、ご祖先様が誰一人として欠けることなく、脈々と受け継げられたに他なりません。700年も遡(さかの)ぼると、28代・・・1億2千万人のご先祖様が我々を支えてくださったのです。ところが、当時の人口は多くありません。ということは、我々日本人は、必ずどこかで繋がっているということになります。著名な小野小町とも繋がっているのです。

誇りを持ちましょう!と、威勢の良いお話でしたが、この30年の日本の経済成長率は・・・212カ国中・・・・なんと、211位!・・・・・インターネットで調べてみると、その通りでした。

こんなこと、マスコミで言ってません。野党が言っているのも聞いたことありません。いつの間にか日本は、経済で2流、3流国家になっていたのですね。アメリカの大卒の初任給が45万円、スイスは75万円だそうです。また、中国留学生には、渡航費、授業料、滞在費も日本政府が支払っておるにもかかわらず、日本の学生は奨学金という名の借金をさせられ、その返済に必死で結婚も出来ない状態・・・・今後30年で日本はどうなってしまうのか!

ここでも、インターネットで調べてみると、やはり中国からの留学生が優遇されていることが分かりました。一体どうなっているのでしょう?日本政府は、大国のいいなりで、日本人としての矜持を持っていないのですか?日本という神代からの歴史があり、それから続く歴史的遺物が次々と発掘されている世界で最も稀(まれ)な国家が、このままでは衰退してしまいます。

皆さん、ここで踏ん張ってばって、日本本来の姿、原点を見直そうではありませんか!と言った趣旨の感動的な講演でした。今後とも、小名木善行先生のセミナーをしっかり勉強しようと思います。小名木善行先生の究極のメッセージは、「大和魂をもう一度勉強し、生きよう!」だと思います。

追伸:小名木善行先生としっかり握手出来ました・・・・一緒の写真撮影までは、押しが弱いのでできませんでした。

昨夜は、私の尊敬して止まない小名木善行先生の講演が松山市コミュニティーセンター(通称、コミセン)でありました。小名木先生のプロフィールは、「昭和31年1月生まれ、国史啓蒙家、静岡県浜松市出身。上場信販会社を経て執筆活動を中心に、私塾である「倭塾」を運営。ブログ「ねずさんの学ぼう日本」を毎日配信。Youtubeの「むすび大学」では、100万再生の動画他、1年でチャンネル登録者数を25万人越えにしている。他にCGS「目からウロコシリーズ」、ひらめきTV「明治150年真の日本の姿シリーズ」など多数の動画あり 」

とあり、戦後GHQに占領され身も心も骨抜きにされた日本にもう一度、原点に返って日本を見直そうと訴えられています。

コミュニティーセンターのエレベーターに乗り、3階でドアが開いた瞬間、小名木先生が立っておられ・・・・・「ビックリ!」。私のビックリ顔が小名木先生に映ったのか、小名木先生も目をパッチリのビックリ顔をされて一瞬お互いに氷ついてしまいました。その次、シドロモドロの歩きで会場に向かうも、エレベーターで同乗していた女性に、

「小名木先生いらっしゃいましたね!」

と声をかけると、

「私、握手してもらいました!」

「あああああ・・・・」

そこで、私も絶対握手してもらおうと心に決めたのです。私が1番前の席に座っていると、小名木先生がわざわざお越しくださって、

「ようこそお越しくださいまして、ありがとうございます。」

とお声掛けをしてくださいました。ありがたいことです。講演が始まると、

「ここ松山には、いつ頃から人が住んでいたかご存知ですか?」

と、質問から入られました・・・・全く分からないので、会場は静かなままです。

「2万年前からです。」

と、小名木先生が自ら解答されました。2万年前というと氷河期で地球の地表は、2000mの氷河に覆われ水分が地表にあるため、現在より海面が140m低くなっていた時期です。この時期はユーラシア大陸とアメリカ大陸が繋がり、寒流が下りて来ませんでした。そして赤道付近から暖流の黒潮が流れて来たので、中国大陸、沖縄、日本が1つとなって住みやすい地域となっていたのです。もうその頃に沖縄を中心として稲作が始まったようです。それが、中国や日本に普及したといわれています。(明日に続く)