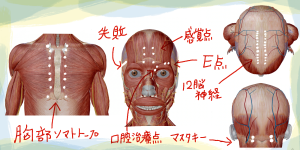

高校生の女子患者Aさん、4日前に自転車に乗っている時、男性が運転する自転車とぶつかり右薬指を打撲。右手を握っている時は痛くないのですが、伸ばすと痛みが出ます。高校ではスポーツクラブに入っているので、早く治したいと来院されました。山元式新頭鍼療法(YNSA)ではヒタイ中央部の生え際にあるA点の適応症の第1項目に、(1)外傷、捻挫、または術後の除痛とあります。実際、私が初めて宮崎でのセミナーに参加した時、山元敏勝先生は、ほとんどの症状をA点周辺の置鍼で取っておられました。そんな折、ベテラン鍼灸師の先生が、

「先生、何故そこに打ったのですか?」

と、突然質問されました。ベテランの先生にとっては、腰痛はD点で取るはずなのに何故A点なのか疑問に思われたのだと思います(当時の私には、A点もD点も全く知らなかったので、そんなレベルではありませんでした)。

「・・・・・よく分からない・・」

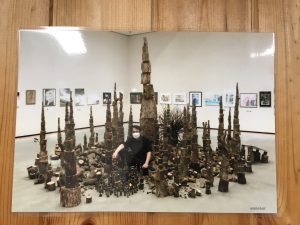

と平然と答えられました。この時、山元敏勝先生は、全くレベルの違う世界に生きておられのだと知りました。そんな山元先生が置鍼しておられたA点に除痛の作用があるので山元先生になりきって3本置鍼したのですが、Aさんの痛みは全く取れませでした・・・これが私の実力です。

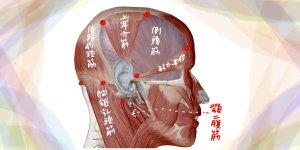

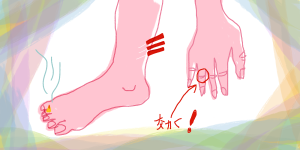

そこで、右手の治療点であるC点と、Iソマトトープの右手治療点に置鍼しました。ほんの少しだけ痛みが軽減したそうです。そこで、事故をした時のことを想像しました。右手の打撲は、一瞬カラダが身構え収縮し、特に右前腕を異常に収縮させているはずです。そうなれば、対応する右ふくらはぎのヒラメ筋を緩めるしかありません。1番細い鍼をAさんの右ヒラメ筋に刺して、

「どう・・・右手は?」

「・・・・少し変わってきました。」

そして、今まで萎縮していた右下肢全体が、無意識にズンズンと伸びてくるのが分かります。

「ほら、脚が伸びよるじゃろう?」

「ハイ!」

それに伴い、Aさんの右薬指の可動域が段々と大きく、しかも真っ直ぐ伸び始めました。3本置鍼したまま、今度は右足の第4趾(右手の薬指に対応する) にお灸をすることにしました。圧痛点を丁寧に探すと1点見つかりました。そこに20~30壮お灸をし、治療点にパイオネックス(皮内鍼)をして終了となりました。高校生は治りが早いので、この1回で治るのではないかと思っています。