6月23日(火)〜28日(日)まで愛媛県立美術館で日仏文化交流展が開催され、私も参加出来ることになりました。その趣旨が下記です。

TSUMIKI 2020 in Matsuyama ー鎮魂・祈りー

私は、鍼灸師です。

鍼(はり)を患者さんのカラダに刺すことで、自己免疫力を上げ、自律神経、内臓、筋肉、骨格の歪(ゆが)みを正して、カラダのバランスを整える治療を行なっています。患者さんのカラダに触れて治療点を見つけ、鍼(はり)の刺入している感覚を指先で感じ取ることが大切な作業となります。

今後、最先端の人工知能が医療を担(にな)うようになっても、鍼灸治療の指先の感覚は、必要不可欠なものとして輝きを増してきます。まさに「究極の触覚アート」と言えるでしょう。

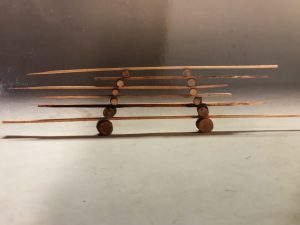

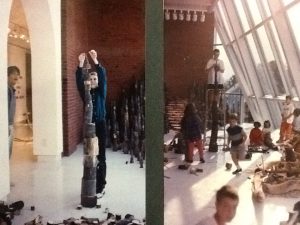

このTSUMIKI(積み木)は、1979年から始めた造形活動で、「触れると倒れる」という触覚を刺激するアート。そして、積み上げる過程はカラダと心に関係があります。例えば、等身大のTSUMIKI (積み木)を積み上げる時のことを想像してください。土台から臍(へそ)の高さまで積み上げる時の目線は下で、そこから高く積み上げると目線は上に向いていきます。この目線の先にはTSUMIKI (積み木)の正中線があります。正中線は地球の中心から天上へと伸びる清らかな線です。この目線が重要なのは、いうまでもありません。

目線だけでなく積み上げる姿勢が大切になってきます。カラダの正中線がしっかりしていないと、TSUMIKI (積み木)の正中線が生まれてきません(倒れてしまいます)。つまり、TSUMIKI (積み木)は、作り手の投影となるのです。

しかし、カラダに正中線ができていても、心の状態が不安定だとTSUMIKI (積み木)が倒れしまいます。目線が下にあり臍(へそ)の高さまで積み上げている時の心は、ー鎮魂ー。

臍(へそ)から上に積み上げている時は、ー祈りーと解釈してもいいでしょう。ただし、積み上げている本人は、ー無ーの状態になろうとしています。

サブタイトルのー鎮魂・祈りーは、コロナ禍がピークの頃、不安になり付けたものです。コロナ禍が落ちついた今では、ー安寧(あんねい)を願う心ーくらいが、ぴったりかもしれません・・・

今回使用しているのは、松山市の飯岡神社境内のクスノキ です。クスノキ は、「薬の木」が語源という説があり、また英語ではカンフルツリー(camphor tree)といいます。元気をもたらすクスノキパワーの波動を、愛媛県立美術館から全国、地球上に発信できますように。

今回のインスタレーションを制作するあたり、協力していただいた飯岡神社総代、森棟保彦氏はじめ、日仏文化交流展を企画運営された長尾周二氏、矢野徹志氏、宮崎博子氏他、全ての方々に心より感謝申し上げます。

佐伯 弘