山元式新頭鍼療法(YNSA)の上腕診に代わる診断方法として、膝診を去年の学会で発表しました。一応これで認められたと思っているのですが、全く浸透していないと思います。四国の松山でたった一人、細々やっているため勝手に一人歩きしているようです。

膝診の良いところは、①解剖学的に筋膜の流れを患者さんに説明出来て、納得していただける。②膝診の診断個所が広く線状に広がっているため、頸椎の1番から仙骨までの状態を把握できる。

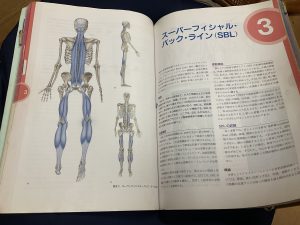

①に関して、患者には筋膜の教科書的なテキスト「アナトミートレイン」のスーパフィシャル・バック・ラインのイラストを見ていただき、足底から膝ウラまでの筋膜の流れと、膝ウラから始まり背骨を上って眉毛まで続く流れを理解してもらうと、上体と膝下の筋膜がせめぎ合う所が膝診をしている膝ウラだと認識してもらえます。

つまり、膝ウラがゆるむと、背骨が緩み、背骨から出る自律神経が整うと明確に伝えられることになります。

②に関しては、背骨の投影が膝ウラにあるため、新たな治療点の発見に役立ちます。

①に関しては、山元敏勝先生が分かっておられたので、膝診の代わりに上腕診を提言されたのだろうと私は、解釈しています。