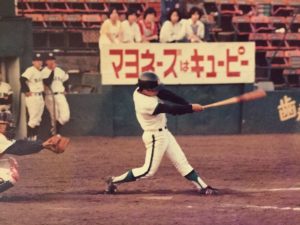

ねんりんピックが、愛媛県で開催され、そのプレイベントとして「のボール野球」のお披露目がありました。それに私もファーストの守備で参加しました。昨日の午前10時から、約10分間くらいのものでした。この「のボール野球」とは、アメリカからやってきたベースボールを、我が母校(松山東高等学校)の母体である松山中学を卒業した正岡子規が、故郷の松山で紹介したプレーを復元したものです。

この復元を提案実行したのが、私が松山東高等学校野球部に在籍していた時の監督、稲見達彦氏です。稲見監督の情熱で、当時のバット、グラブ、ボール、ユニフォームなどを復元し、ルールを研究し「のボール野球」が完成しました。

復元したルールから読み取れるのは、打者優先。打者が「ハイボール、フェアボール、ローボール」の高低を要求でき、要求通りのボールが来なければ、ボールとなります。また、フォアボールではなく、ファイブボールなので、ヒットを打つ確率が上がります。ピッチャーは、下から投げ、打ったボールをワンバイトでとるアウトになります。

このルールが子供用に普及したのが、「ロクムシ」だろうと思います。このルールを説明するとややこしいので、割愛しますが、私が子供の頃の遊びのほとんどが、「ロクムシ」でした。

それにしても、楽しいひと時でした。関係者の方々、本当にありがとうございました。