あじさいの杜鍼灸院が開院して、昨日で7年経ちました。もう8年目に入るわけです。私の人生は全て中途半端。何一つやり遂げた仕事はありません。これから、山元式新頭鍼療法と操体法、お灸などを融合しながら私なりの仕事をしてみたいと思います。

さて、先日来院された20才代女性患者Aさん、肩が凝って仕方がないそうなんですが、頭に置鍼したあと30分ゆっくりしていただきました。その時、携帯電話で文字を入力して連絡されていました。大きめの携帯電話を両手で持ち、親指だけで打ち込んでいます。

「Aさん、親指だけを使っていると、どんなに治療しても必ず肩こりになりますよ。」

「えええそうなんですか?」

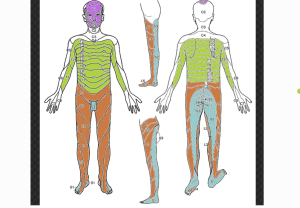

「足は親指、手は小指という法則があるんですよ。お相撲さんが入門して直ぐに学ぶ大事なことなんです。大きなお相撲さんが狭い土俵で動く時、最も効率のよい動きをしないとだめでしょう?でないと、危険でしょう・・・・あんなに大きなカラダがぶつかり合うのだから・・・・」

「たとえば、ピッチャーが早いボールを投げようとすると、必ず小指に力を入れてグーにするでしょう。この時と同じフォームで小指に力を入れない・・・グーにしないでパーのままで投げると、遅いボールになるんです。これをチェンジアップといって、タイミングを外すんです。」

と、説明してもあまり理解してもらえないので、実感してもらうことにしました。腕を上げて小指側を伸ばすのと親指側を伸ばすのはどのように違いがあるか?

「どうですか?」

「親指側だと、腕が全然伸びない。」

「そうでしょう!だから、親指だけを使って作業するとサイドブレーキをかけたまま作業する感じになるんです。」

「なるほど、よく分かりました。」

とうなずくAさんでした。頭では理解してもらったようですが、しばらく経って携帯電話を親指で操作していました・・・・・もう少し時間が必要なようです。