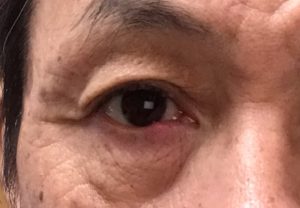

今年2月、ユニバーサルスタジオで絶叫ジェットコースターに乗り、頭痛に悩まされている40才代女性患者Bさんが、病院に行き、お薬で良くなったそうです。その時、頸椎の1個が飛び出ていると言われ気になっておられたようです。この4日間、連続で両側頭部と後頭部が痛く、おまけに目の奥にも痛みがあるそうです。前回は、お子さんを連れての来院でした。

「4才のお子さん、可愛いので女の子だと思っていたけど、男の子だったんですよね。」

「はい、そうです・・・男の子です。年中さんになるんです。」

「ボクね~、保育園の体操のおじさんしていた事があるので、年長さんと年少さんが大人と子供ほど違うのを知ってますよ、などと他愛もない話から始まりました。いつものように、合谷診から始まり、膝診、首診をして自律神経と内臓を整えました。

「今、頭痛と目の痛みはどうですか?」

「・・・・だんだん目の痛みが取れ始めて、頭の痛いのはなくなりました。」

「今回は、特別に頭痛をねらった訳ではないんですよ。自律神経と内臓を整えるだけで良くなるんです・・・面白いですね~・・・ついでに、目の治療点に2本鍼を刺しておきますね。」

で、今回は治療終了となり、あとは奥のベッドでゆっくり休んでいただきました。Bさんが気にしておられた「頸椎の1個が飛び出ている」という医師の言葉に対して、

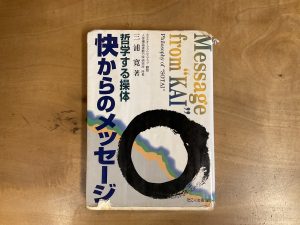

「カラダは、60~70%水なのですから骨は、この水袋に浮いているのです。だから、骨は簡単に動んですよ・・・・特に、骨盤の歪みなんかは、すぐに元に戻ります。」

としゃべると、Bさんは驚いた表情をされたので、それから以上の説明は避けました。実際には、

『腸管膜根という小腸の根元の部分が、ストレスで縮むため、右骨盤が上がる傾向があります。すると、微妙に背骨が曲がって、特に胸椎の9番、12番、頸椎3番あたりに負荷がかかりやすくなります。お医者さんが頸椎が飛び出ているとおっしゃったのは、首の真ん中あたり(頸椎3番)じゃないでしょうか?』

と言いたかったのです。実際、首診をしていて胃の診断点に触れた時のBさんの反応からある程度の確信を得た気がします。胃の診断点は首の後ろ側中央部にあり、頸椎3番~4番位です。この診断点にBさんは、

「余り感覚がないんです。」

胃の治療点(頭頂部)に置鍼し、診断点(首の後ろ側)に触れると、

「感覚が出てきました。」

と言われたのです。これでBさんも、何かを感じとられたと思います・・・・これだけで、十分な説明だと思います。