本日は、興居島出張費。

8名の患者さんにお会いできる日なのです。島の光は海からの反射を受けて、まばゆいばかり!心が洗われます。1週間に1度こんな素晴らしい体験が出来るなんて、本当に恵まれています。これは、全て興居島診療所所長のおかげです。ありがとうございます。

最終8人目の80才代女性患者Cさんは、

「先生、朝起きた時から頭が痛くて仕方がないんです。」

と、悲痛な訴えをされます。そこで、痛みのある前頭部を丁寧に触れていくと、痺れるような痛みを感じました。

「ここじゃないですか・・・・痛いの。」

「そこです・・・・先生、今日は頭の鍼じゃのうて、お灸をしてください。」

「はい、分かりました・・・・でも、ここ痛くないですか?」

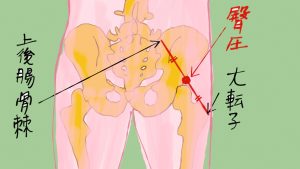

と、お灸をする前に、すべき事を感じた私。足に見つけた治療点に右中指がしっかりと居場所を決めていました。中指を触れるだけで、頭痛がなくなると分かっていたようです。数分して、

「頭の痛いの、どうなってます?」

「・・・・痛くない」

「・・・・じゃあいいか、今日は・・・終わりにしましょうか?」

「膀胱と腎臓を診てください!」

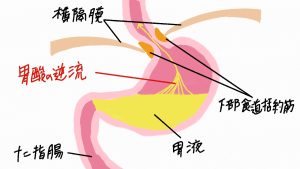

頭痛があまりにも激しいので、それがなくなるだけで良いと感じていたのですが、やはり、それ以外の患者さんが訴える声を、謙虚に伺う必要があります。そこで、いつものように膝診、首診を行います。すると、やはり腎、膀胱の診断点に圧痛があります。それを鍼ではなく、お灸で治療していくのですが、これはまだ学会に発表していない個所。治療していく間、足の指の歪みがひどいので、その理由を聞きたいと思っている私を察知したCさん。

「スリッパを履いていて転んで、こんな指になったんです。」

「スリッパ履くのを、やめましょう!布で出来た草履の方がいいです。足の指先は繊細なセンサーです。江戸時代、電気のない真っ暗な凸凹道を歩いていた日本人は、草鞋で足の指先を地面につけて、探りながら歩いていたから、転ばなかったんです。スリッパはそのセンサーを覆ってしまってるんです。」

と、大声で(Cさんは耳が悪いので)まくし立てる私。Cさんに伝わることが出来たかどうか・・・・老人のスリッパ履きはやめましょうというキャンペーンになりました!