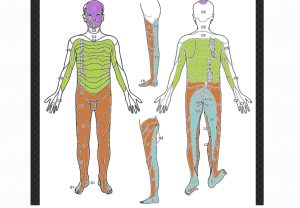

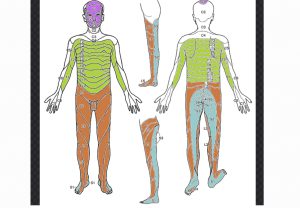

4年ぶりに来院の40才代の女性患者Aさん。今回は、右腕のシビレと右肘の痛みが1週間前からあるので来られました。そこで、デルマトームの図を見てもらい、C6、C5にシビレがあることを確認しました。それからは、いつものように合谷診から始まる診断と治療になります。

合谷診:左(左側を診断する)

膝診:左頸椎(1)、左腰椎(0)、左大脳(1)

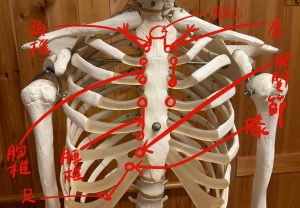

首診:右腎(0)、右膀胱(1)、右三焦(1)、左三焦(1)

( )内は置鍼数

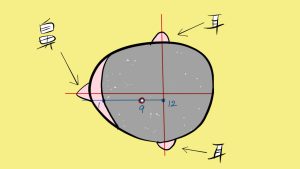

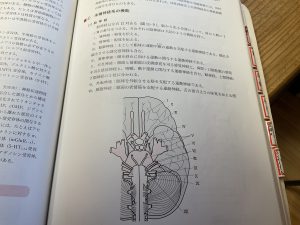

C6、C5あたりの治療点は、口を開けてもらい、耳の前に出来た凹みにあります。てい鍼という銀で出来た棒状の鍼でピンポイントの狙いをつけ、跡を残します。そして、そこに直径0.25mm、長さ3cmの鍼を刺し、しばらく気を入れます。

「今、シビレはどうですか?」

「・・・・無い!なくなりました・・・・肘は触れるとまだ痛いです。」

そこで、耳の前上部の肘の治療点(Iソマトトープ)に置鍼。

「肘の痛みはどうですか?」

「・・・・大丈夫です・・・痛くないです。」

と、この2本でシビレと痛みが取れました。やはり、デルマトームとIソマトトープの威力は絶大です。