本日、午前中にYouTubeの制作。

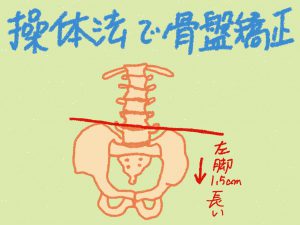

今回も、操体法による骨盤矯正で、座ったままで出来るセルフケアにしました。これを覚えておくと、事務仕事などで座ることが多い方は、便利だと思います。「いつでも、どこでも、かんたんにできる」をモットーにして今後も色々作り出して行こうと思います。

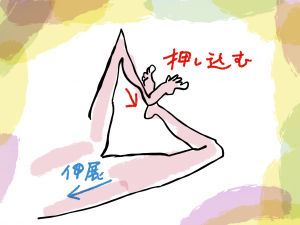

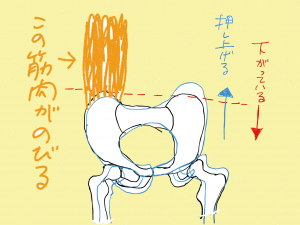

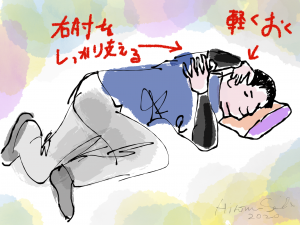

今回は、イス座位。片方の膝をゆっくり前方に出していくと、反対の方向にカラダは、ゆっくり連動してねじれて行きます。この時の原始感覚(痛い、気持ちいい、張りを感じるといった素直な感覚)を聴き分けて覚えておきます。今度は、反対の膝を同じように前方に出して、左右を比較します。ここまでが診断です。診断が終わると、治療になります。まず、やりづらい方の膝を前方に出し、反対側の膝を軽く両手で押さえて、その反対側の膝を前方に出す動きをします。

これらのことを、文章にすると非常に分かりづらいのですが、YouTubeを見ると、簡単に分かります。あじさいの杜鍼灸院のホームページでYouTubeのコーナーを今、作ってもらっている途中です。コーナーが出来次第、連絡しますのでご覧ください。