2~3日前から、ふくらはぎに張りを感じていました。そこで、昨日同様、自力自療にトライです。ふくらはぎは、腓腹筋の奥のヒラメ筋の外側に張りがあるようです。そこに対応する前腕の筋肉は、浅指屈筋という肘の内側から親指以外の4本の指まで関わっている筋肉だと思います。

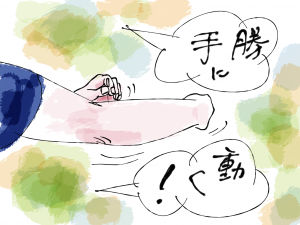

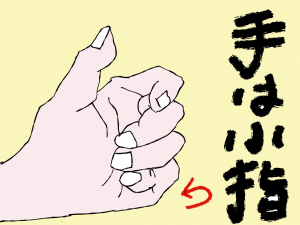

そこで、ヒラメ筋⇄浅指屈筋という図式ができます。これに沿って、①浅指屈筋の圧痛点にパイオネックス(円皮鍼)を貼る。②浅指屈筋に圧をかける(具体的には、気持ちよくストレッチをし、屈曲する筋肉を気持ちよく保持する)。

以上2点を行うだけです。

①で左右に3ヶ所ずつ合計6ケ、パイオネックスを貼ります。

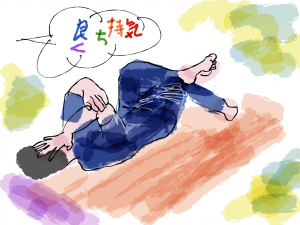

②イラストの様に、脚を組み、4本の指を4本の指で反らし、気持ちよくストレッチします。そして、筋肉本来の働きである屈曲を、伸ばしてた4本指にしてもらい、もう一方の指で、気持ちよく保持します。

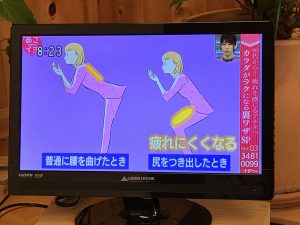

また、ヒラメ筋と浅指屈筋を同時にストレッチする方法は、2枚目のイラストの様に、カベに向かってゆっくりしましょう。ポイントは、伸ばす側の膝を一直線ではなく、少し折り曲げる事です。一直線にすると、ヒラメ筋の上にある腓腹筋のストレッチになるからです。

ただ、それは些細なことで、気持ちよければどちらでもいいのです。

気が向いた時に、何度かやっていると効果あります。

これは、足先を内股にするだけの事です。この状態でお尻を突き出すと、両膝がピッタリくっつきます。そうするともっと安定すると思います。一度お試しあれ❗️

これは、足先を内股にするだけの事です。この状態でお尻を突き出すと、両膝がピッタリくっつきます。そうするともっと安定すると思います。一度お試しあれ❗️