昨日(2月6日)19時から、京都市内の「ひと・まち交流会館」で操体法勉強会がありました。そこで、私が使用しているクスノキの瘤(こぶ)をお披露目しました。

「玉杢(たまもく)や!これは、貴重ですよ。」

とお声が上がりました。瘤(こぶ)を輪切りにすると小さな年輪の集合体が平面になって現れます。これを玉杢(たまもく)というそうです。木の愛好家にとってはお宝もののようです。この事を知らなかった私は、まだまだ・・・です。

H「佐伯さん、どのくらい乾燥させているんですか?」

と質問があり、とっさに1年くらいと答えたのですが、よくよく考えてみると、3年近く経っていました。

実家の神社にあるクスノキを伐採し、それを弟(神主)が燃やしていたのですが、その木があまりにも面白い形をしていたので、

「これ、欲しい。積み木の作品か何かになりそうじゃ!」

ということで、保管していました。その後、友人から新たに譲り受けた木が約1年半くらいの乾燥状態です。ところが、良く調べてみると、自然乾燥は3年位必要です。

特にクスノキは、木目が交差しやすく、しっかり乾燥していないと割れてしまいます。

今使用している大きな瘤(こぶ)は、乾燥が1年半ほどですから、途中からひび割れが生じる可能性があります。特に伐採時期を間違うと、虫を寄せないクスノキでさえ、虫が集まって来ます。12月から2月初旬までの樹皮が水を上げない期間に伐採をします。

これも全て自然の摂理です。しっかりと学ぶ必要があるようです。

勉強会では、腸内細菌、唾液と虫歯の関係、裸足生活等、多岐(たき)にわたり話しあわれ、

ついていくのに精一杯。

博識でしかも、ご自身のカラダを通して研究実行されている丸住和夫先生に、心より尊敬いたします。

来月の勉強会が楽しみです❣️

追伸、弟からメールがあり、今回切って、研磨した瘤(こぶ)は、1年半前から乾燥したクスノキだったそうです。作業は全て弟がしています。ありがとう?

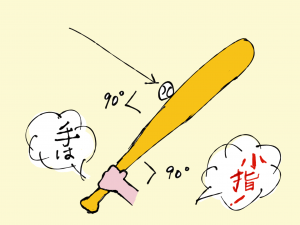

先日のスポーツ番組で、巨人軍に移籍した丸選手のバッティング練習の紹介がありました。

先日のスポーツ番組で、巨人軍に移籍した丸選手のバッティング練習の紹介がありました。