医師・真弓定夫先生の「空腹健康法」をしっかり読んで、毎日空腹を楽しんでいます。おかげで、健康そのものです。私は患者さんに触れて治療をします。最近では、触れる前に指先で感じる感覚が大切であると分かり始めました。そんなに触れるか触れないかの微細な感覚は、空腹だと感じやすいのです。

満腹で血液が消化器系に集まっていると、指先の感覚は間違いなく鈍ります。3食それぞれ満腹にしている中高年の人達は余った血液で脳、肝臓、肺など重要な器官に回すため、十分な活動は出来なくなります。機能が低下し体温も低下していくのです。そうすると、免疫力も低下。病気になるリスクが増えます。

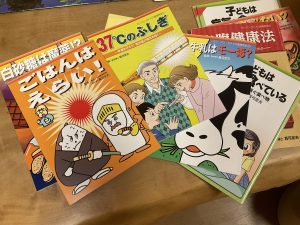

この様な単純明確なことを、真弓定夫先生は、薄っぺらい漫画本にしておられます。今回は、真弓定夫先生の漫画本が待合室に8冊揃いました、いつでもご覧ください。