「明教」という愛媛県立松山中学校・松山東高等学校の同窓会誌が当院の待合室にあります。その50号に、私が書いた文章があるので、記載します。

天才との出会いから

昭和48年卒 佐伯 弘

25歳の頃、ブルックリン・ミュージアムアートスクールの奨学金をいただき、ニューヨークに行く事となりました。そして、大学の先輩、久保田成子さんと会う事になり、芸術家が数多く住むソーホー・マーサー通りのロフト(倉庫を仕事場に改築した空間)4階へ向かうことになったのです。

今にも床が落ちそうな物運び用のエレベーター(鎖を下げるとガッタン、ガッタンと上がっていきます)にこわごわ乗りこみますが、生きた心地がしません。やっと4階に到着。ドアが開くと、ごちゃごちゃと作品らしきものが転がっています。

「あれっ・・・・どこかで見たことがある作品・・・あれっ、ナムジュン・パイクさんがいる!」

ナムジュン・パイクさんと言えばビデオアートの創始者で、既存のアートをぶち壊し日常にアートを落とし込もうとするグループ・フルクサスの中心メンバー。当時、最も注目されていた天才芸術家。芸術を学んだものなら、誰もが知っている憧れの人です。実は、その方が、久保田成子さんの旦那様だったのです。

それからパイクさんのアシスタントをするようになり、様々なことを学び、感じることがありました。天才は周辺を巻き込み破壊と創造を繰り返し、より優れたものを作り続ける台風のようなパワーと優しさを持った神の化身であると感じたのです。そして、鍼灸師となった現在、再び台風のようなパワーと優しさを備えられた神様に最も近い方にお会いできる機会を得ました。山元式新頭鍼療法の創始者、山元敏勝先生です。

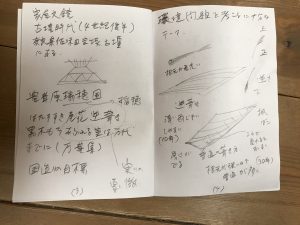

単純明快で普遍的しかも、脳神経疾患、視覚聴覚等の感覚疾患、整形外科疾患などあらゆる疾患に効くツボを頭皮に見つけられたのは、何千年と続く鍼灸の歴史上、山元先生ただ1人。89歳で、ますます進化し続ける現役医師、まさに天才です。山元先生は、のべ150万人の患者の声を丹念に拾い上げていく臨床体験の中から「ソマトトープ」と言うものを見つけ出しました。これを私は「小さな人型の投影」と呼んでいます。「小さな人型の投影」が頭皮だけでなく体の表皮に存在して、その治療点となっているのです。

具体的な例をあげれば、胸骨は頭、首、胸部、腹部となり、第一肋骨は上肢に、第6、7、8肋骨は下肢の「小さな人型の投影」となり、治療点を示しています。例えば首痛の場合、胸骨の首に対応する箇所に置鍼します。すると一瞬にして首痛が消失します。この普遍的な事実が、海外の医師に認められドイツ、アメリカ、ブラジル等海外で数十万人の医師がYNSA治療を行っています。

アートを日常に落とし込んだ天才芸術家ナムジュン・パイクさんと患者さんの声を拾い上げソマトトープを見つけ出した天才医師・山元敏勝先生に遭遇した幸運。それを、次世代にどう伝えるか・・・・お楽しみに!

(一部文章を書き代えています)

。

。