13カ月ぶりに来院のAさん

営業の仕事で車移動が多い40才代男性患者Aさん、13カ月ぶりの来院です。

「忙しくて、なかなか来ることが出来んで・・・・やっと、時間とれて来ました。もう1~2カ月前から、右の踵(かかと)が痛うて、痛うて・・・・歩くのが、辛いんです。」

「それは、大変ですね・・えっと・・・前と違って、今は頭に鍼を刺す治療をしているのですが・・・それで、いいですか?」

「はい、お任せします。」

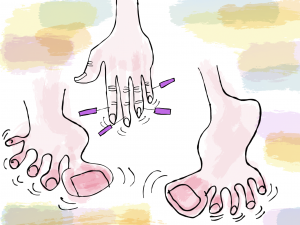

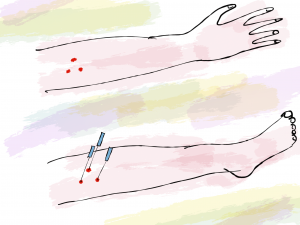

了解を得たので、合谷診(人差し指と親指の間の触診)、上腕診(肘内側の横紋の触診)4本置鍼。Aさんに1本の置鍼で、上腕がゆるんでいくのを確認してもらいます。次に、足ウラをねらって後頭部に1本置鍼。

「Aさん、これで右の踵(かかと)どうですか?」

「・・・・・・・???・・痛く・・ない?」

今までの治療と全く違う上に、1本の置鍼で、1~2カ月前から痛かった踵(かかと)が良くなってしまうと、キツネにつままれた感覚になってしまいます。

現実を受け止めるには・・・もう1本置鍼して、確かめてもらう事にしました。

「もう1本同じところに鍼を刺しますね・・・・どうですか?」

「・・・・痛くないですね!」

どうやら納得してもらったようです。これで、治療を終えても良かったのですが、色々世間話をしているうちに、Aさんは腎臓が悪いという事に気がつきました。

「そうしたら、ここ痛くないですか?」

「痛った‼️」

左の鎖骨の上に腎臓の診断点があります、そこを軽く押すだけで、Aさんは悲鳴。そこで、側頭部にある腎臓のポイントに置鍼をし、再び痛かった診断点を押圧します。

「どうですか?」

「あれっ、柔らかくなってる。」

今度は、右の鎖骨上の腎臓診断点を、軽く押圧します。

「どうですか?」

「あんまり、痛くないですね~」

「左とずいぶん違いますね!」

「先生、これって右の腎臓になるんですか・・・右の腎臓は正常なんです‼️」

この言葉を聞いて、山元敏勝先生の凄さを改めて感じました。なんで先生はこの法則が分かったのだろう・・・・本当に凄いです。ただただ、尊敬いたします。