2週間前、1日中眠くてどうしよもない状態が続いていた30才代の女性患者Cさんの続報です。2週間前は、バスから降りていつの間にか道に倒れ込み寝てしまうほどでした。現在、眠気は無くなったのですが、精神的にややうつの状態で、一番気になるのは、頭頂部のコリと熱。頭頂部に500円玉ほどの大きさ2カ所が動かなくて、熱を持った状態です。

週に2回の通院で、自律神経と内臓の調整をしているので、徐々に症状が安定してきており、具体的な症状がはっきりしてきたようです。そこで、感じたのは東洋医学的な見方の*「心腎不交」*「心火上炎」です。

*心腎不交とは心火上炎などで生じた過剰な熱が腎(じん)の津液を消耗させてしまった状態を指します。イメージとしては鍋の中に入っている水が強火を受けることで蒸発しているようなものです。心腎不交の具体的な症状としては心火上炎の症状にくわえて下半身の重だるさ、手のひらや足の裏の不快なほてり感、寝汗、口の渇き、聴力低下や耳鳴りなどが挙げられます。

*心火上炎とは主に激しい怒りや精神的なストレスが慢性的にかかり続けた結果として現れる病能です。心火上炎の具体的な症状としてはイライラ感、焦燥感、多動、不眠症、のぼせ、顔面紅潮、口の渇き、口内炎などが挙げられます。心火上炎は心火旺(しんかおう)や心火亢盛(しんかこうせい)とも呼ばれます。

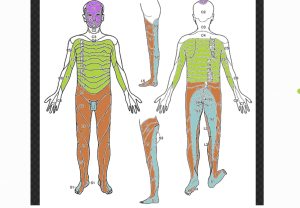

そこで、いつものように合谷診、膝診、上腕診、首診を行います。

合谷診:左(左側を診ます)

膝診:(省略)

首診:(省略)

膝診をしていると、Cさんが突然、

「頭が熱くなる前は、ずっと両脚のふくらはぎの奥がつった状態が続いていたんです。だから、背中が丸まった状態にいつもなっていたんです。」

「なるほど・・・・今、膝をチェックしていますが、これはふくらはぎの奥にあるヒラメ筋という筋肉のチェックです・・・・これが背骨の状態を表していると、考えています。背骨が萎縮していると、そこから出る自律神経の働きが悪くなります。ですから、ふくらはぎ、背骨、自律神経はつながっていると考えられます。最初に来られたときは、眠くなる原因が分からなかったのですが、自律神経を整えてはっきりと症状が出てきたような気がします。」

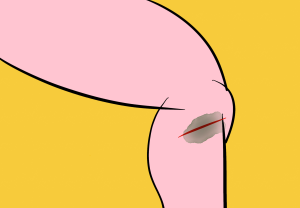

膝診をして、頭に置鍼(自律神経の調整)したあと、心と腎に関連する治療点に置鍼することを決めていました。膀胱に1本、心包に2本置鍼。

「これで、頭はどうなっていますか?」

「・・・えええええ?冷たい・・・不思議・・・・もう熱くないです。」

「よっしゃ!」

おもわずガッツポーズを取ってしまいました・・・・ちょっと、恥ずかしい・・・もっと淡々とすべきでした。

「これは、東洋医学的な考え方で、心腎不交といって心臓と腎臓がアンバランスな時の症状なんです。」

「腎臓ってどこにあるんですか?」

「背中の下の方です。」

「あああここ・・・ここ、硬くて痛い時があるんです・・・なるほど!」

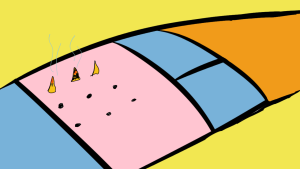

と、Cさんは、納得された様子でした。これで、治療はほぼ終了。あとは、見つけた足の治療点にお灸をして完全終了となりました。