50才代の女性患者さんが、初めて来院されました。この方は30才代から全身のリューマチになられ、苦労されておられます。そこで、山元勝敏先生の著書「あきらめなければ、痛みも、麻痺も、必ず治る!」の関節リウマチの患者さんの症例を記載し、治療方針を確認しようと思います。

『YNSのリウマチ治療の体験談を読んで、香港から来院。2年間、苦しんだ痛みが改善された

「関節リウマチ」で体中に痛みがあり、とくに腰の強い痛みを治してほしいと治療に見えた患者さんです。日本の方ですが、現在住んでおられる香港から、ご主人と一緒に来られました。

「実は、リウマチの治療体験記の本を読んでいたら、先生のところでリウマチの痛みが治ったと書かれているのを見て、香港から飛んできました。」

だいぶ前になりますが、同じようにリウマチで体の痛みに悩んでおられた奈良に住む30歳代の女性の患者さんが、3日間、私のところに治療に見えたことがあります。1回目の針で痛みは軽減し、翌朝起きたときに、すっかり痛みや消えていたことから、大変に喜ばれて、「なんで効くんですか」「どうやって見つけたんですか」といろいろ質問をしてこられた、とても楽しい患者さんでした。この患者さんは、リュウマチの治療をとても熱心にされていて、自分で体験談をまとめ本を出されていたのです。

香港から日南まで治療にこられたのは、この本を読まれての事でした。2年前に関節リウマチと診断を受け、その後もずっと強い腰の痛みに苦しんでおられたそうです。1回目の針で、痛みはだいぶ改善し、日南に一泊された翌日の2回目の治療で全く痛みがなくなり、大変に喜ばれて香港に帰られました。

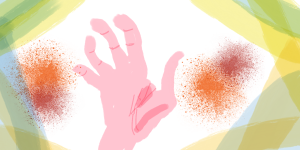

私のところには、リウマチの患者さんも多く見えます。リュウマチには痛みだけでなく、手の指が固まってしまう硬直の症状もあります。私はYNSAの長い研究の間に、頭部だけでなく、体の部位にも症状を改善する店を発見してきました。

足のふくらはぎのやや下あたりに発見した点は、手の指の硬直の改善にとても大きな効果をもたらします。針をした直後に固まった指がパッと開くという、患者さんも大変に驚かれる反応があるのです。YNSA』によるリュウマチの治療は、痛みにおいても、硬直においても、治療を続けることで大きな改善が見られます。