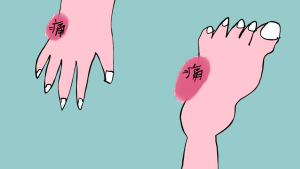

高校生の運動選手が来院。1週間前から突然左足の小指から、くるぶしにかけて痛みがあります。そのため、歩くたびに痛みを感じるそうです。いつものように、膝診を行い脳から脊柱にかけての状態把握をおこない、置鍼をすると、

「すみません、右肩の調子も良くないんです。それもお願いできますか?」

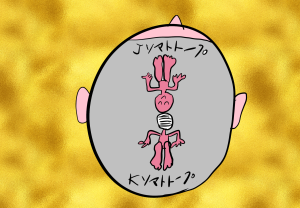

と別の個所に痛みがあることを教えてくれました。そこで、11本の置鍼を頭にすると、ほぼ左足の痛みも右肩の痛みも8割方無くなりました。ここで、右肩の痛みに対して、足に見つけた治療点に鍉鍼という銀の棒で押圧し、指先を当てる操法・・・・すると、右肩の痛みは無くなりました。その後は、パイオネックス(円皮鍼)を貼り肩治療終了。

次に、メインである左足の最終治療。足に見つけた治療点に指先を当てるだけの治療で、歩行しても全く痛みを感じることはなくなり、体重を掛けても、痛みが随分無くなりました。

次に、左足の外側に対応する左手の外側の圧痛点を探りました・・・・すると、最大圧痛点がありました。

「最近、左手を随分使っていない?」

「ベンチプレスで、97.5kg上げています。」

「えええええ、そんなに!皆んなそんなに上げるの?」

「いいえ、自分が一番上げてます。」

「それが原因だわ・・・・特に左手の小指側を使っとるじゃろ・・・そこと、左足の小指側が反応するのよ・・・頑張りすぎ!・・・ちょっと、休んだらええわ。」

と、原因がよく分かったので、しばらくの休養を伝えて、来院予約をして治療を終了しました。多分、次回で治療終了となるでしょう。