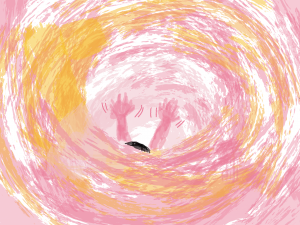

ギックリ背中とは、ギックリ腰のように腰から上で肩甲骨の周辺に突然生じる痛みの事を言うようです。

ひょう疽(そ)とは、指先に生じる感染症のひとつです。正常な皮膚が破壊された場所に細菌が入り込むことから発症します。

今回の患者さんは、ギックリ背中で来られたのですが、よくよく見ると右手の中指が包帯でグルグル巻きの50才代女性患者Cさんです。

「いつから、ギックリ背中になったんですか」

「3日ほど前から、仰向けになると痛くて寝れません。」

「それは、大変ですね・・・・・あれ?右手の中指・・・これは?」

「まき爪にバイ菌が入って・・・・病院でひょう疽(そ)と診断されました。」

「いつからですか?」

「・・・・3日ほど前からです。」

「?・・そしたら、中指のひょう疽(ひ)とギックリ背中が関係あるかもしれませんね。」

などと話しながら合谷診(人差し指と親指の触診)を始めます。左右差はないようです・・・ということは、左右どちらからでも治療していいと解釈しています。

上腕診(肘内側の横紋周辺の触診)

左:頸椎(1)、腰椎(1)

右:胸椎(1)

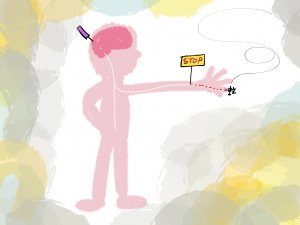

この上腕診で見つかった圧痛点を、オデコの生え際にある治療点に置鍼し、圧痛点を無くします。ここでポイントになったのが、右胸椎。Cさんはギックリ背中のため、胸椎に異常があります。そのため、治療点の右眉毛の上の圧痛点を丁寧にさぐりました。

「痛いところがあったら教えてください。」

「・・・・・痛い!そこ!」

その圧痛点を押し、診断点の右肘内側の圧痛点が無くなるのを確認し、置鍼します。

「これで・・・・仰向きになって寝てもらっていいですか?」

「・・・・・・・よいしょ・・・??・・痛くない!・・・・けど、起き上がる時、右肩あたりが痛いです。」

「そしたら、右耳のここあたり・・・・痛くないですか?・・・・痛いでしょ・・ここに刺しますね・・・・・これで、起き上がる時、どうですか?」

「・・・・・・うん?・・・痛くない!」

と、ギックリ背中が良くなりました。あとは、念のためオデコのB点という肩の治療点に置鍼して終了。するとCさん、

「右手の中指(ひょう疽で包帯を巻いている)が、ピリピリ、ジンジンする!」

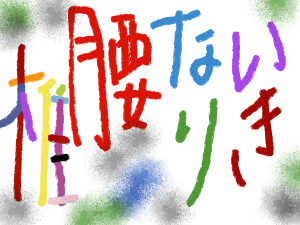

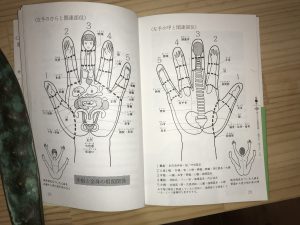

とニッコリ。右手中指は、頭蓋骨から頸椎、胸椎、腰椎に対応するところ(写真参照:龍村式指ヨガ健康法より)なので、私もニッコリ!