夜7時突然、

「リリーン、リリーン」(私の携帯電話の音です)

「今日、治療時間ありますか?」

「9時30分から大丈夫です。」

「それでは、お願いいたします。」

ということで、かなり遅い治療となりました。この時間帯の場合は、急性の腰痛が多いのですが・・・

やはり、腰痛でした。30才代の女性患者Cさん、2日前の朝、仕事途中から前屈、ひねりの動きをすると、腰に痛みが走り、下肢に軽いシビレを感じます。

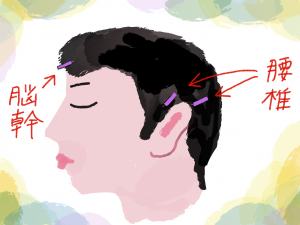

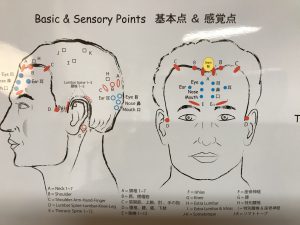

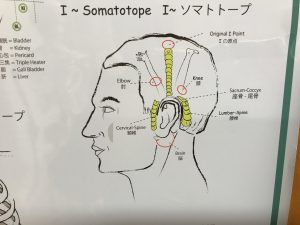

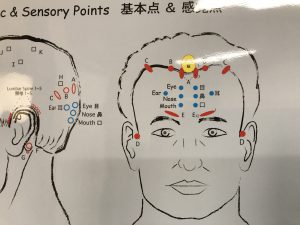

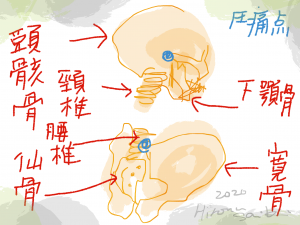

いつものように、脳と脊柱の基礎治療(自律神経を整えます)をした後、首の状態を診ながら側頭部に置鍼をし、内臓を整えます。

「これで、腰の状態はどうですか?」

「前屈してみます・・・・・まだ左腰に痛みがあります。」

そこで、左腰の治療点がある左耳の前に置鍼をし、腰の状態を聞いていきます。すると、一本刺すごとに、痛みが減ってきます。すると、

「腰が良くなってきたら、膝が痛くなってきました。」

元々膝痛もあったのですが、腰の痛みが取れてくると、膝の痛みを感じるようになったようです。膝痛の代表的な治療点は、耳ウラにある乳様突起の下にある圧痛点です。ここに3本置鍼すると膝痛がなくなりました。

「これで、カラダを前屈してみてください・・・・どうですか?」

「・・・・ほぼほぼ大丈夫です・・・少し残っている程度です。」

と、表情が明るくなったCさん、血流が良くなりカラダが暖かくなりました。そこで、最後にマスターキーという後頭部の一点に置鍼しました。

「どうですか?」

「・・・・あっいいです・・・ありがとうございます・・・軽いです!」

後は、30分程ゆっくりしてもらいますが、Cさんトロ~としたお顔で気持ち良さそうです。置鍼する時は、少々痛みがありますが、その後は、全身の血流を促すため、気持ちがいいのです。

来週の予約を取って、ルンルンで帰られるCさんでした。