最近、慢性的な疾患の方には、後頭部の置鍼をする事が多いので、置鍼後、奥のベッドで休んでもらうことより、待合室のイスに腰掛けていただき休んでもらうことの方が多くなりました。

すると、世間話で花が咲くのです。だいたいは、私が聞き役で患者さんのしゃべってもらいます。(もちろん、マスクをしソーシャルデイスタンスを取って、換気十分)カラダや治療に関する質問の場合は、どんどんお話をしますが、プライベートなことはあまり話しません。

ところが、60才代の男性患者Bさんには、何故か私の青春時代の話をポロッと喋ってしまいました。

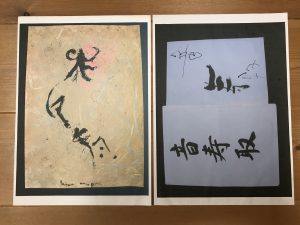

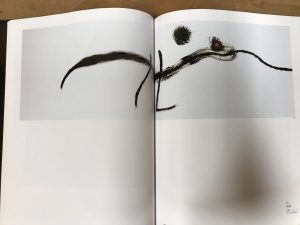

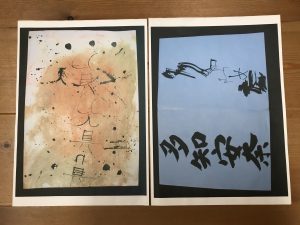

「土方巽一周忌として、ベルリンのクンストラハウスベターニアンという美術館で、日本の舞踏家が大集合し、大規模な舞踏フェスティバルがあったんです。」

「舞踏・・・・というと、大野一雄さんとか?」

「ええええ、よくご存知ですね!そうです、大野一雄さん、田中泯(みん)さんらが参加され物凄い評価を受けました。それに天才舞踏家・石井満隆さんが呼ばれて、私はカバン持ちで付いていくことになったんです。」

「先生も踊っていたんですか?」

「・・・・踊ってはいないのですが・・・・当時から積み木をやって子供達と遊んでいたんです。ただ、石井満隆さんのワークショップには常に参加し、カラダを使った表現はしていました・・・・で、石井満隆さんは、ポーランドの国際フェスティバルにも招待されていたのですが、チェルノブイリ原発事故直後だったこともあり、私が急きょ、参加する事になったんです。」

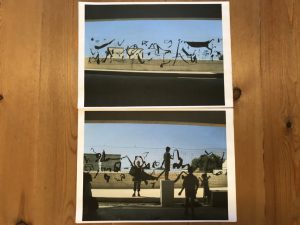

「当時は、東西冷戦でポーランドはソビエト連邦から国家予算を奪われていたので、ポーランド人は、ソビエト連邦を嫌っていました・・・・そんな中、私はフェスティバル期間、ホテルで同室だったのが、インド人の大道芸人とソビエト連邦からのピエロ・・・・スラバだったのです。」

「スラバ??・・・・・しらんけど・・・」

「インターネットで探してみますね・・・・これ、です。」

「・・・・・ねっ、凄いでしょう・・・・このスラバの演技は、神業です。フェスティバルの最後に参加したアーティストの前でその演技を見せてくれましたが、あれほど感動したことはなかったです。そのスラバがボクと話をしたがるんです・・・・なぜかというと、彼の奥さんが日本人だからです。ところが、私はロシア語が全然分からない・・・・その時、インド人の大道芸人がポーランド語がわかるので、通訳してくれたんです!」

「先生、青春してたんですね!」

「・・・・そうですね・・・」

などと、喋っていたのでした・・・・おしまい。

www.youtube.com/watch?v=zgKM8SCR1Vc