70才代の女性患者Bさんは、昨年5月末、半月板損傷の大ケガをしました。やや遠くにあったハンガーを取ろうとし、右足を大きく踏み込んだところ、右膝に負荷が掛かかって損傷。

1週間に2回のペースで通院し、本日は5回目です。前回の治療では、「もう少しで松葉杖を忘れて帰る」ところまで回復し、2日間良い状態でした。ところが、昨日から右膝に痛みが出始めました。

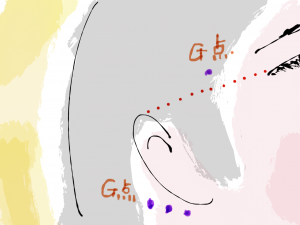

上腕診(肘内側の横紋の触診)の後、頭部に7本の置鍼をし、基礎治療終了。続いて右膝治療、右耳の下にあるG点に3本置鍼。

「はい、これで歩いてみてください・・・どうですか?」

「まだ、痛いです。」

そこで、右側頭部にあるG点に1本置鍼。

「今度は、どうですか?」

「少し楽になりましたが、まだ痛いです。」

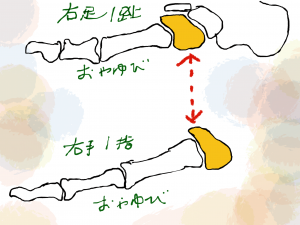

G点は、膝に効くのですが、私のレベルでは、まだまだ痛みが残ります。そこで右側頭部にあるIソマトトープ(小さな人型)の肘をねらい1本置鍼。上肢と下肢は同側の同じ個所に圧痛点があり、膝の痛みを肘で取ります。

「さて、今度は、どうですか?歩いてみて下さい。」

「・・・・痛みは、無くなりましたが、重いです。」

少し改善してきました。今度は、右側頭部のIソマトトープ(小さな人型)の膝をねらい1本置鍼。

「・・・・さっきより、軽くなりました。」

少しずつ良くなっていきますが、今の私には、頭の置鍼でこれ以上望めない気がするため、下肢を上肢で治す治療に方向転換です。

「Bさん、膝の痛いところを教えてください・・・・・なるほど・・・そしたら、ここ(右肘)痛くないですか?」

「痛ったたた・・・・痛いけど、効いてる!ずっと押してて欲しい‼️」

右膝の圧痛点に対応する右肘の圧痛点を丁寧に見つけ、4本置鍼。

「先生、これは効いとります・・・・ジンジンと・・・・」

「そしたら、これで歩いてみて下さい・・・腕に鍼が刺さってるので、ちょっと歩きにくいですけど・・・・どうですか?」

「・・・楽です❗️」

「そしたら、このまま休んでいただきます・・・けど、どこで休みます?」

「ここ(待合室の長椅子)で・・・」

丁度、Bさんと向かい合わせになるので、世間話に花が咲きました。しばらくして、

「先生、時間を置くと、軽くなってきます。ほら?!・・・・」

Bさんは、長椅子に座ったまま、右足を軽々と何度もキック。45分程置鍼し、抜鍼して終了となりました。松葉杖を小脇に抱え颯爽(さっそう)と帰えるBさんでした・・・3日間、保(も)ちますように❗️

60才代の男性患者Aさんは、小学校の頃から副鼻腔炎になり、6年生の時に手術を受けましたが、なかなか完治せず、62才の時、再び手術をし完治しました。しかし、24~5才の頃に嗅覚を失い、全く匂いを感じることが出来なくなりました。それでも、最近1年間、漢方薬を飲み続ける治療を行いました。ところが嗅神経がやられているので、治らないとのことでした。

60才代の男性患者Aさんは、小学校の頃から副鼻腔炎になり、6年生の時に手術を受けましたが、なかなか完治せず、62才の時、再び手術をし完治しました。しかし、24~5才の頃に嗅覚を失い、全く匂いを感じることが出来なくなりました。それでも、最近1年間、漢方薬を飲み続ける治療を行いました。ところが嗅神経がやられているので、治らないとのことでした。