「先生、今日予約出来ますか?」

と、久しぶりの電話をいただいたのは、70才代の女性患者Aさん。Aさんはみかん農家。今が出荷で一番忙しい時です。腰と肩が痛くてたまらず来院となりました。

「前回こられたのが、3カ月以上前ですね・・・・その時よりも、もっと頭に鍼を刺して治療します・・・・それで、いいですか?」

Aさんは2年前から来院され、半年間(1週間に1度のペース)で良くなり、その後は、痛くなったら来院という形を取っています。そのため、Aさんは、山元式新頭鍼療法(YNSA)をあまり体験していません。

特に、12月1日(日)大阪でのYNSA 上級コース1受講以後、完全にYNSA治療のみとなっています。そのため、Aさんにとっては、初めての治療と感じるはずです。

「はい、いいです。」

了承を得て、始めます。

上腕診:左 腰椎、脳幹、大脳、小脳

:右 腰椎

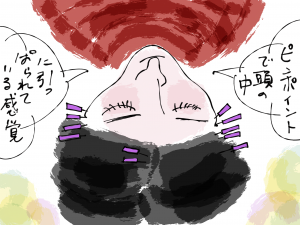

まず、脳幹、大脳、小脳はオデコの中央部生え際あたりの圧痛点に、3本の置鍼。圧痛点は消失しました。次に、Aさんが気にしている腰椎。これには、側頭部にあるIソマトトープ(小さな人型)の腰椎の部分に、左右2本ずつ置鍼。

「Aさん、腰どうですか?」

「・・・・なんか、いいみたいです・・・」

今まで体験したことの無い不思議な感覚のようです。

「ついでに、肩をねらいますね。」

やはり側頭部のIソマトトープ(小さな人型)の肩に左右1本ずつ置鍼。

「どうです?・・・・肩」

「・・・・なんか、軽なった気がします。」

次に首診をして、内蔵の状態を診断。それに対して置鍼治療を行います。

首診:左 腎、胆、三焦、脾

:右 肝、胆、胃

上記に圧痛点があり、6本の置鍼で圧痛点が消失しました。

「先生、それと左手の人差し指が痺れるんですけど・・・・」

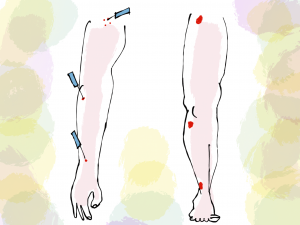

そこで、左側頭部のIソマトトープ(小さな人型)の左指にあたる部位の圧痛点に1本置鍼。

「どうですか?」

「・・・・ちょっと、良くなった感じです・・・」

「そしたら、左足を出してください・・・・ここ痛くないですか?」

「痛い❗️」

「ここに、お灸をしましょう!」

Aさんの左足第二指の第一関節の圧痛点2カ所に、お灸4~5壮。

「どうですか?」

「・・・・いいです、しびれは無いです。」

この間、約20分。残りの30分程は、ベッドで大好きな美空ひばりの歌を聴きながら、ゆっくりしてもらいます。

これで、明日からの農作業も大丈夫だと思います。

カラダと向き合うことが大切です❣️

カラダと向き合うことが大切です❣️