「先生、今日治療してもらえる時間ある?」

「え~とね・・・・21時半、9時半からじゃったら、大丈夫です。」

「そしたら、それでお願いします。」

本日の最終患者は、60才代の男性患者Cさん。Cさんは大変感覚が鋭く、様々なことを教えてくれます。本日は左半身に痛み。左首、左肩が特に痛いそうです。

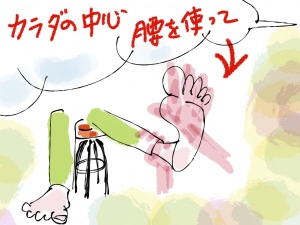

合谷診(人差し指と親指の間の触診)では、左右ともに圧痛点があるそうです(こんな時は、左側からでも右側からでも鍼を打っていってもいいと思います)。

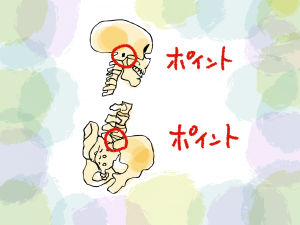

上腕診(肘内側の横紋の触診)で圧痛点がある個所。

左:頸椎、腰椎、脳幹、大脳、小脳

右:頸椎、胸椎、腰椎

まず左側から始めます。脳幹、大脳、小脳の順で、それぞれ1本の置鍼で、圧痛点がなくなりました。次に頸椎です。

「今、先生ポキッと音がして入ったわい。」

『・・・・?オレには、聞こえんかったけど・・・』

続いて左腰椎ですが、3本の置鍼が必要でした。これで、痛い左半身は終わり。

右頸椎。1本の置鍼で圧痛点がなくなりました。次に胸椎。2本で圧痛点がなくなりました。そのころ、しきりにCさんが右頸椎を押さえ始めます。

「先生・・・ワシは、元々右側を痛めとるんよ。左側の方が新しいんで、左側が治ったら、古傷の右が出始めたんじゃ・・・」

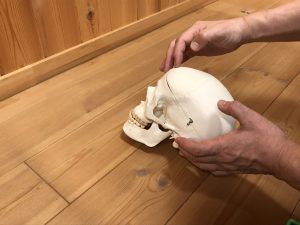

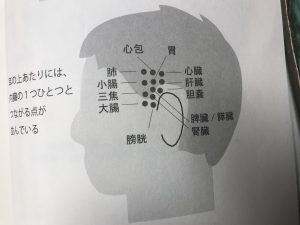

Cさんが押さえている個所が、丁度大腸の内臓点にあたるので、側頭部の大腸治療点に置鍼。すると、圧痛点が心の内蔵点に移りました。そこで、側頭部の心治療点に置鍼しましたが、まだ痛みがあります。そこで、Cさんに軽く口を開けてもらい、耳の前にある頸椎治療点に2本刺し、3本目を刺すと、

「ひゃーーー効いた!・・・じゃが、まだここが痛い・・先生、ここ押さえてみて。」

Cさんの指示した個所を押圧すると、

「先生、効く・・・・・先生が押すと、3本目に刺した鍼のところが痛なる・・・・これ、つながっとるな!」

押圧が効いたのか痛みが少なくなって来ました。しばらく、座っていたCさん、

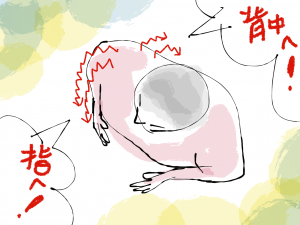

「先生、右肩から指までジンジンして来た・・・・・ひどいな・・・今度は、背中の方に下りて来た・・・・3本目が効いとるなあ。」

「これで、先生もうええです。」

後は、Cさんにベッドで休んでもらうだけです。Cさんのカラダが治療の終了時間まで教えてくれます。私にとってCさんは先生です。ありがとうございます😊