まさか旅行が出来るなんて・・

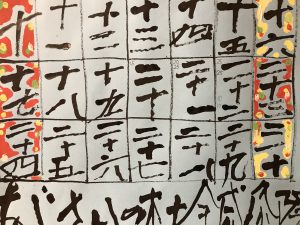

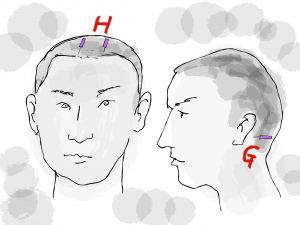

3年前から偏頭痛に悩んでいる40才代の女性患者Cさんの続報です。前回から、首診をして、東洋医学の12経脈に相当する側頭部に置鍼する治療を始めました。Cさんの場合、首から側頭部にかけての偏頭痛。今回は首診から側頭部に置鍼するだけで、偏頭痛がなくなりました。

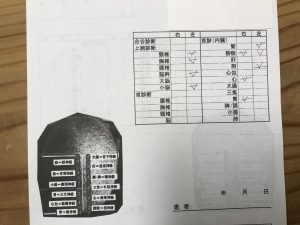

過去のカルテを調べてみると、合谷診(人差し指と親指の間の触診)、上腕診(肘内側の横紋の)で基本治療をし、その後は天城流の頭痛治療を参考に、胸鎖乳突筋と鎖骨付近の圧痛点にお灸をしたり、外くるぶしの圧痛点に鍼灸をすることが多かったのです。

天城流では、首のコリを取ることで偏頭痛を治します。

山元式新頭鍼療法(YNSA)では、首のコリを12経脈(12内臓点)から探り、側頭部の圧痛点に置鍼し、首のコリを取るのですから、偏頭痛の治療にピッタリです。こんな、当たり前のことが・・・何でやれてなかったのか・・・・それは、私がまだYNSAの初級だったからです。今は、中級にまで進んでいるので、首診が出来ようになったのです。

YNSAの諸先輩方は、難病治療に取り組み、素晴らしい成果を上げておられます。私は、来年の2月にならないと上級を修了出来ないのです。

YNSAの素晴らしいところは、こんな私でも、成果をある程度だせる!ってことです。

お陰で、Cさんからは、

「通い始めた頃は、まさか旅行が出来るなんて思ってもなかった・・・嵐のコンサート(大阪ドーム)に、新幹線と飛行機で行けるなんて・・・今回は、飛行機の離陸、着陸の気圧差は、大丈夫だった‼️」

こんな言葉をいただきました・・・・ただ、ただうれしい😊