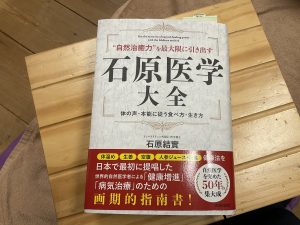

昨日に続いて、石原結實先生の著書『「前兆」に気づけば病気は自分で治せる』から、がんの大原因②の「自分で治すポイント」を載せます。

『ヨーロッパの自然療法病院では、昔からがんの治療法として、ニンジンジュースを用いてきた。

(中略)

私の周りにも、ニンジンジュースでがんを治した人は何人もいる。

高校時代の友人で、アメリカで鍼灸師として活躍しているK君は、ある時痛みを伴わない血尿がドバッと出た。検査の結果、膀胱がんとの診断を受けた。大学病院での手術を待つまでの約1ヵ月間、毎日1リットル以上のニンジン・リンゴジュースを飲んで、「さぁ手術」と手術前の検査をしたら、がんが消えていた、という。

(中略)

さらに、35歳のGさんも、抗がんの治療のため、両側の睾丸を手術し、その後、肺に転移したが、ニンジン・リンゴ・キャベツジュースを毎日1リットルのみ、食事は2食の玄米食にしたところ、転移したがんも消失し、今は元気にしている。Gさんは、この自然療法の効果に感激し、一流企業の勤務先を辞めて、今は自然食品店を経営しているほどである。

もちろん、ニンジンジュースさえ飲めば、がんがすべて治るなどとはいわないが、治る可能性を秘めた一つの自然療法であるとはいえるであろう。

がんは予防が一番大切である。しかし、不幸にしてがんにかかってもあきらめることはない。手術は仕方ないとしても、その後の再発転移の予防のためにぜひここにあげる自分で治すポイントを1つでも2つでもできることから始めると良い。また、化学療法や放射線療法を受ける羽目になっても、体を温め、ニンジンジュースや玄米、生姜、紅茶、ごま海藻などの「抗がん食」をとっていれば、副作用も少なくてすむはずである。

要は、自分でやってみて、「体調がいい」「気分がいい」ことが実感できれば、それを続けることだ。その「感じ」こそ、自分の免疫力の増強を示しているのだから。』