80才代の女性患者Bさん、今回が初めての来院です。

「私は、心臓に穴が空いていて、くっついているの。」

とおっしゃられました。そこで、インターネットで調べてみたところ、「心房中隔欠損」という病名で紹介されていました。

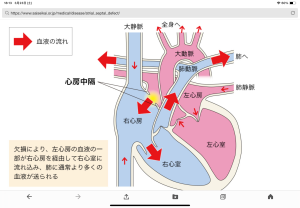

『心房中隔欠損症(Atrial septal defect :ASD)とは、心房中隔(右心房と左心房を2つの空間に分けている壁)に穴が開いている状態を指します。心臓は、右心房、右心室、左心房、左心室の4つの部屋から構成されています。右心房と左心房は、それぞれ全身と肺からの血液が戻ってくる部屋です。この両者の部屋は心房中隔と呼ばれる壁により隔てられています。

心房中隔欠損症は、先天性心疾患(産まれつきの心臓の病気の総称)の1つであり、その中でも一定の割合を占めています。また、心房中隔欠損症は女児に多いことが知られています。

先天性心疾患ではあるものの、無症状であることが多いため、新生児や乳児期に発見されることは少なく、就学時検診やそのほかの理由で小児科を受診した際などに発見されることが多いです。大きな穴では自然閉鎖は期待できず、年齢を経てから心不全による症状が徐々に現れることもあります。心臓や肺への負担状況を判断しながら、治療が行われる病気です。

胎児期、左右の心房を隔てる心房中隔には、卵円孔(らんえんこう)と呼ばれる生理的な穴が存在しています。胎児は胎盤を介して酸素を取り入れるため、肺で酸素を取り入れる必要がありません。そのため、胎児の右心房に返ってきた血液は肺へ流れることは少なく、卵円孔を介して左心房へと移動します。

出生後、赤ちゃんは自分自身の肺で酸素を取り込まなければならなくなるため、右心房に帰ってきた血液が肺に流れるようになり、卵円孔は不要になります。そのため生後、卵円孔は自然閉鎖します。

心房中隔欠損の多くは卵円孔の部位に認めますが、タイプによって穴が生じる場所は異なります。それぞれのタイプに応じて、症状の現れ方や自然閉鎖するかどうかの傾向、治療法も異なってきます。』