先月半ばに腰を痛めた野球部の高校生A君。バッティングホームを変えたので少々腰に負担がかかったのかもしれません。骨盤の左上から背中にかけて痛みがあり、特に腰をひねると痛みが増します。お母さんと一緒に来院したA君は、鍼治療は初めてですが落ち着いています。

当院の鍼治療は、頭に置鍼し、患部を直接治療しないことの了解を得て、早速診断に入ります。

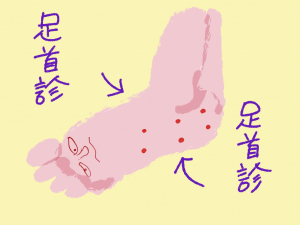

膝診(膝窩横紋周辺の触診)

左:胸椎(#2#7#12)腰椎(#3#4)

右:なし

#は、胸椎、腰椎の番号を示し、圧痛点があります。

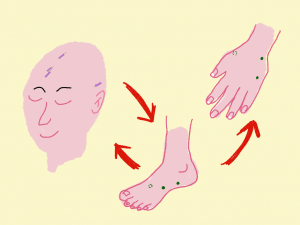

左胸椎の治療点は左眉の上にあります。胸椎の圧痛点で最も痛かった#12(12番胸椎)の治療点に1本置鍼。次に腰椎の治療点である耳の前側(口を開けると凹むところ)に1本置鍼。

「これで、腰どうかな?」

「・・・・・・痛みが少なくなりました。」

「どこへんが、まだ痛いん?」

「・・・・ここらあたり(左骨盤より5cmくらい上)です。」

そこで、耳のウラ側に1本置鍼。

「これで、どう?」

「・・・・・・???痛くないっす・・・・・可動域も増えました!」

「そしたら、もういいいか!」

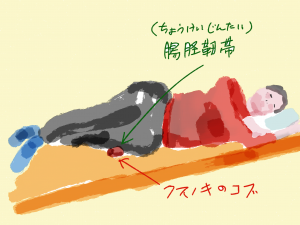

という事で今回は鍼3本で治療を終えました。その後は、何で耳に鍼を刺すと、腰が緩むのか。筋膜とは何か。効き目とバットスイングについてなど、40分ほどの講演会。私の師匠である今昭宏先生が「患者さんは、学びに来ている」とおっしゃっています。そこで、私は事あるごとに、患者さんには、私の持論をしゃべるようにしています・・・・最も、そんなの嫌いという顔の患者さんには、しません!