左と右で体温が1度以上も違う!

70才代の女性患者Aさん、呼吸困難で来院されました。やせ型で肩が前に丸まって出ています。

2年前から息を吸う時に、ヒイヒイといってうまく吸えないそうです。

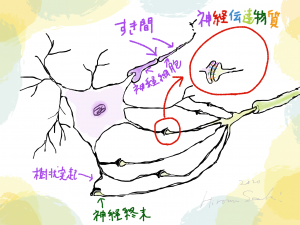

合谷診(人差し指と親指の間の触診)をすると、必ず左に反応があります。

Aさんの場合は、極端に左が反応するので、進化形合谷診(第2中手骨=人差し指と親指の間にある手の甲の骨を6つに区分し、頸椎、胸椎、腰椎、脳幹、大脳、小脳の診断ができます)では、ほぼ左手が反応し、首診(腎、膀胱、肝、胆、心包=心臓部周辺、心、大腸、三焦(消化器)、胃、脾、小腸、肺の診断ができます)でもほぼ左手に圧痛点があります。

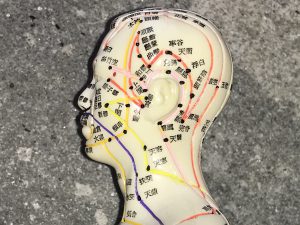

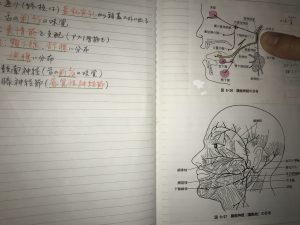

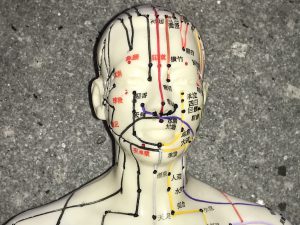

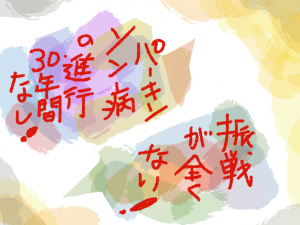

初診、2回目の診察で、9番脳神経(舌咽神経)、10番脳神経(迷走神経=多くは副交感神経)、12番舌下神経(舌の運動)ねらいで置鍼したのが効いたのか、呼吸がしやすくなり、今回5回目の治療となります。4回目の治療時、Aさんが突然おっしゃったのです。

「先生、天ぷら油が右腕にかかり入院したことがあるんですよ。その時、点滴を左腕からやっていると、途中から液が入らなくなるので、右腕ばかりで点滴するようになったんです・・・・おかしいな~っと思って、左右の体温を測ったんです。そしたら、左の方が、1度以上も低いことが分かったんです。」

「すごいですね!左右の体温を測る発想が素晴らしいです❣️」

柔軟な発想のAさん、今日はこんなことを話してくれました。

「先生、左の体温が36℃になっているんで、びっくり!ひどいときは34度代の時があったくらいじゃったのに・・・汗もかけるようになった。それと、おへそが左に曲がっとったんが、真ん中に戻ってきたんよ!」

「はっはっは!へそ曲がりじゃったのが、治ったん?それは、ええこっちゃ❗️」

「そうよ、強烈なへそ曲がりじゃったけん・・・タンはまだちょっとあるけど、両肩が楽になった。」

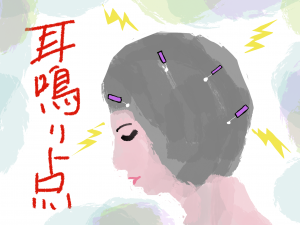

随分良くなっているようです。今回は、後頭部にある治療点をねらい置鍼していきました。これは、慢性的な患者さんに適しています。

左:頸椎(1)、胸椎(3)、腰椎(1)、脳幹(1)、大脳(1)、小脳(1)

右:小脳(1)

( )内は圧痛点が無くなり治療できた置鍼の数。これで基礎治療が終わり、自律神経が整いました。

左:腎(1)、膀胱(0)、肝(1)、胆(1)、心包(1)、心(1)、大腸(1)、三焦(1)、胃(1)、脾(1)、肺(1)

右:小腸(1)

( )内が0の場合は、他の鍼の影響を受け圧痛点がなくなったことを表しています。上記の置鍼以外に9番脳神経(舌咽神経)に置鍼して30分、山元敏勝先生の治療ビデオを見てもらい終了しました。

次回の報告が楽しみです。