京都出張治療3日目

「リ~~ン(私の携帯音)!」

「もしもし、今日って時間(治療の)あります?」

「・・・・(眠っていた私)今、何時ですか?」

「朝の7時15分・・・あのね、私ぎっくり腰、やっちゃったのよ!」

「・・・・・・・今からなら、大丈夫ですけど・・・」

「そしたら、お化粧しないで、今から行くわ❗️」

という事で、待つ事30分。70才代の女性患者Aさんが、来られました。いつもなら、奥の茶室で治療するのですが、ギャラリーのテーブルに鍼灸用スーツケースを置き、イスに座って治療することにしました。Aさんは、尾骨周辺がイスに座ったり、立ったりすると痛くなるそうです。

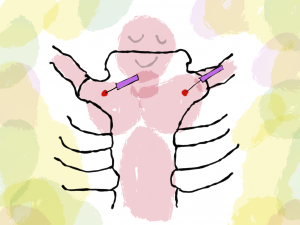

そこで、Iソマトトープ(小さな人型)の腰にあたる左耳ウラの圧痛点に、5本置鍼。

「・・・どうですか?」

「・・・ちょっと、良くなったみたい・・でも・・・右の腰が痛いわ。」

今度は、右耳ウラの圧痛点に、やはり5本置鍼。

「今度は、どうですか?」

「・・・・ちょっと、良くなった・・・でも、後ろに反らしたりすると痛い。」

そこで、大腿内側(太ももの内)、肘の圧痛点に鍼を刺して抜き、外果治療点(外くるぶしの圧痛点)にパイオネックス(円皮鍼)を貼りました。

「どうですか?」

「・・・・あれ?いいみたい。動いた時の痛みがないわ❗️ちょっと坐骨に痛みが、残るけど・・・これだったら、午後からのオペラ、観に行けるわ❗️」

という事で、100点満点ではありませんが、及第点はつき、

「こんばんは😃🌃 今朝はありがとうございました。 まだ少々坐骨に痛みは残っていますが歩いたりに支障なく、オペラに行ってくることができました。ありがとうございましたm(__)m 今年最初の音楽会を楽しめました。 また来月よろしくお願いいたしますm(__)m」

こんな、メールをいただきました。ありがとうございます(((o(*゚▽゚*)o)))♡