京都出張治療4日目

庭師の60才代男性患者Cさん。剪定(せんてい)ハサミを使うことはできるのですが、箸(はし)で少し重いモノが持てません。右手中指に力が入らないそうです。

合谷診(人差し指と親指の間の触診)では、左(左側から治療点を見つけるようにします)。上腕診では、左頸椎、左胸椎に反応があります。

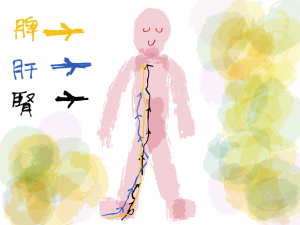

左頸椎は、A点と呼ばれるオデコ中央部の生え際に3本置鍼で、コリが取れ整いました。左胸椎は、側頭部のIソマトトープ(小さな人型)の胸椎1本の置鍼で、整いました。

Cさんのように、右手に問題があるのに、上腕診では左側に反応があるということは、よくあります。この上腕診からの治療は、脳、自律神経を整える基本治療です。Cさんの右手中指の治療は、この基本治療の後から行います。

「Cさん、ここに痛いところありますか?」

「そこ、痛いです。」

右側頭部のIソマトトープ(小さな人型)の右手に当たるところに2本置鍼をします。

「これで、右手どうですか?」

「軽くなった気がします。」

「今度は、オデコの方に刺しますよ・・・・」

「痛っっった❗️」

C点の指に当たるところに1本置鍼。

「お箸を持って来ますね・・・・・・これ(みかん)を挟めますか?」

「・・・・問題ない・・・感じですが・・・・中指の先が、変です。」

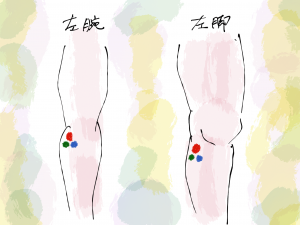

「そしたら、右足を出してください・・・・ここに、お灸しましょう。」

という訳で、Cさんの右足第3指の圧痛点を3カ所見つけ、お灸。これが効いたようです。

Cさん、普通に箸を使って中指に違和感がなくなったようです。これで、治療終了。

「どうですか?」

「どうですか?」