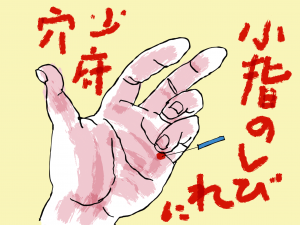

背中に張りがあり、右足がしびれる50才代の男性Bさんの続報です。

Bさんの背中の張りは、特に左側がしつこいようです。

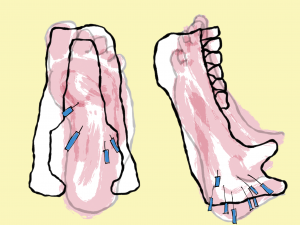

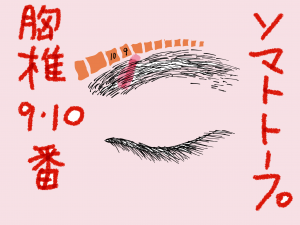

山元式新頭鍼療法(YNSA)では、眉毛の上にある圧痛点に置鍼し、胸椎(背中)や肋骨のコリを取っていきます。

そこで、Bさんの左眉毛を丁寧に診ていくと、正中線に近いところ(胸椎の9~10番に対応)に古いキズ跡があります。

これは幼い頃、転んで作ったキズで10mmくらいあります。

「痛ったたた!」

爪で軽くキズ跡を触れるだけで、もの凄い反応です。軽く痛くない程度でキズ跡を爪でほぐすと、

「背中、ケッコー楽になった!」

山元式新頭鍼療法は、鍼以外の刺激でも治療は可能です。

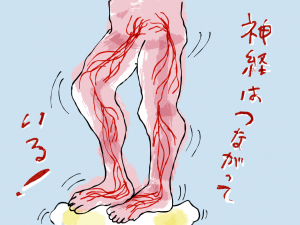

Bさんの気になるところは、やはり胸椎の9~10番あたりです。ソマトトープ(小さな人型)で眉毛のキズの位置と合致します。

今後、眉毛のキズをほぐしていくだけで、胸椎9~10番あたりの張りが取れていく可能性があると考えます。次回は、もう少し丁寧に診ていきたいと思います。