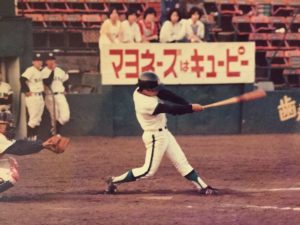

20才代のスポーツ選手、2〜3日前から右肘に痛みがあり5ヶ月ぶりの来院です。この2〜3ヶ月前から見つけた頭部の治療点を早速使うことにしました。

「ここ、今まで打ったこと無かろう?」

「ここは、無かったですね・・・・それから、見つけ方変わってません?以前と随分違う気がするんですけど・・・・」

「そうそう、頭に触れんようにして、指先で感じるようにしとるんよ。この方がやりやすいんよ・・・日々進化しとろう?」

「そうですね。」

こんな会話をしながら治療が進んでいきます。結局、9本の置鍼で肘の痛みがほぼ無くなり、最後は右肘に対応する右膝外側に3本置鍼で終了。

「どの鍼が1番効いた?」

「これです(右膝外側の1本)」

これで、肘の痛みが全く無くなったそうです。若いって素晴らしい!