(ややグリーンっぽいモグサが出来たてのホヤホヤ)

友人から背丈の高さ1m近いヨモギをいただきました。そこで、以前から干してあるヨモギを触ってみると、カラカラに乾燥しています。インターネットで乾燥時間を調べると、2~3週間とありました。もう十分時間は経っています。そこで、干したヨモギ全てを取り込み、新しいヨモギを吊り下げました。

乾燥したヨモギは、45リットルのゴミ袋1杯あります。これをモグサにするのですが、葉っぱの裏にある細かい毛を集めるだけなので、少量しかできないと思って、出来るだけ多くヨモギを集めました。そして、試しに作ってみました。

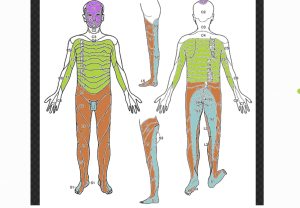

すると、ヨモギの量とそんなに変わらないほどのモグサができました!ミキサーに10回程度かけていくと、薄いグリーンのきれいなモグサになりました。このモグサよく見ると、細かい葉っぱの粉がたくさん入っています。これを粗悪モグサといい、間接灸に適したモグサになります。上質のモグサに比べると、不純物が入っているので高温になります。私は、紫雲膏を患者さんの皮膚に乗せた上にモグサを置き火をつける間接灸なので、丁度いいのです。患者さんは、熱くなく気持ちよいお灸を受けられます。

出来上がったモグサを、早速今日の治療で使いました・・・・完璧でした・・・・ヨモギ餅の香りがして美味しそうでした・・・・今回集まったヨモギがらモグサを作ると、3~4年分くらいの量になりそうです。モグサは、年月が経つほど良くなりますので、最高です!